Coronavirus

Covid-19 – Réinfections: une poignée de cas, une multitude de questions

C’est maintenant une certitude: on peut attraper deux fois le Covid-19, et même être plus malade la deuxième fois. Ces cas de réinfection sont encore très rares mais posent de nombreuses questions sur l’immunité et la suite de la pandémie.

Combien de cas?

Selon la revue médicale The Lancet Infectious Diseases, cinq cas ont été confirmés dans le monde jusqu’à présent: à Hong-Kong (c’était le premier, annoncé le 24 août), en Belgique, aux Pays-Bas, en Equateur et dans l’état américain du Nevada (c’est l’objet d’une étude publiée mardi).

D’autres cas ont été décrits par des chercheurs en Corée du Sud ou en Israël, ce qui donne au maximum moins d’une vingtaine de réinfections scientifiquement prouvées. Soit une goutte d’eau dans l’océan des cas positifs (37,5 millions diagnostiqués dans le monde depuis le début de la pandémie).

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas davantage », prévient l’auteur principal de l’étude sur le Nevada, le Pr Mark Pandori.

D’une part, de nombreuses personnes infectées par le Covid-19 n’ont pas de symptômes, ce qui les rend difficiles à repérer. La deuxième infection du patient de Hong-Kong avait d’ailleurs été découverte par hasard, grâce à un test de dépistage à l’aéroport alors qu’il revenait d’Europe.

D’autre part, pour être sûr qu’il s’agit d’une réinfection, il faut faire une analyse génétique des prélèvements réalisés à chacune des deux infections pour vérifier qu’on est bien en présence de deux souches différentes de virus. Ce qui est lourd à mettre en oeuvre à grande échelle.

Quelles conséquences pour les patients?

Cela dépend des cas. Chez les patients du Nevada et de l’Equateur, la deuxième infection était plus grave que la première, alors que cela n’était pas le cas pour les trois autres.

Pour les scientifiques, le fait que le patient de Hong-Kong n’ait pas développé de symptôme la deuxième fois est une bonne nouvelle: c’est le signe que son système immunitaire a appris à se défendre après la première infection.

A l’inverse, le patient du Nevada a dû être hospitalisé aux urgences et recevoir de l’oxygène lors de sa deuxième infection, alors qu’il avait eu des symptômes plus légers la première fois.

« C’est inquiétant », juge la Pr Akiko Iwasaki, spécialiste de l’immunité à l’université de Yale (Etats-Unis), dans un commentaire publié par The Lancet Infectious Diseases.

Les auteurs de l’étude sur le patient américain ont dressé des hypothèses pour expliquer pourquoi sa deuxième infection était plus grave. Cela pourrait venir du fait qu’il « ait été exposé à une dose de virus (« inoculum ») très importante la deuxième fois, qui aurait provoqué une réaction plus aiguë ».

Autres hypothèses: une version du virus plus virulente, ou encore le fait que la seconde infection ait été facilitée par la présence d’anticorps due à la première (cela peut être le cas dans d’autres maladies, comme la dengue).

Enfin, des chercheurs néerlandais ont récemment décrit le cas d’une femme de 89 ans décédée après une réinfection. Mais elle souffrait par ailleurs d’un cancer rare et ses défenses immunitaires étaient très basses.

Quelles conséquences sur la pandémie?

Les réinfections relancent la lancinante question que le monde se pose depuis le début de la pandémie et qui n’a pas encore de réponse définitive: quels sont le niveau et la durée de l’immunité contre le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable du Covid-19?

Les réinfections recensées ont eu lieu dans un laps de temps relativement court, quatre mois et demi entre la première et la seconde infection pour le patient de Hong-Kong et même 48 jours pour celui du Nevada.

« Les exemples d’autres coronavirus, responsables de banals rhumes mais aussi du Sras et du Mers (épidémies qui ont éclaté en 2002 puis 2012, ndlr), montrent qu’il n’y a pas d’immunité à vie », a récemment souligné une experte de l’OMS, Maria van Kerkhove.

« Les gens qui ont été testés positifs au SARS-CoV-2 devraient continuer de prendre des précautions, dont la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains », puisqu’une réinfection est possible, conseille le Pr Pandori.

Des précautions dont ne s’embarrasse pas Donald Trump. « Je l’ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant! », a lancé le président américain lundi lors d’un meeting en Floride.

Par ailleurs, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être réinfectées.

« Ces cas sont très étudiés pour savoir s’ils n’ont pas un petit facteur différent qui pourrait justifier » leur réinfection, dit à l’AFP Frédéric Altare, spécialiste d’immunologie à l’institut de recherche français Inserm.

Mais quelle que soit leur cause, « les réinfections nous montrent que nous ne pouvons pas nous appuyer sur l’immunité acquise par l’infection naturelle pour atteindre une immunité de groupe », écrit la Pr Iwasaki, selon qui « cette stratégie est non seulement mortelle pour de nombreuses personnes mais aussi inefficace ».

Quelles conséquences pour un futur vaccin?

« Le fait que des réinfections soient possibles pourrait vouloir dire qu’un vaccin ne serait pas totalement protecteur. Mais dans la mesure où le nombre de cas est minuscule, cela ne doit pas nous dissuader d’en développer », avance prudemment le Pr Brendan Wren (London School of Hygiene & Tropical Medicine), cité par l’organisme britannique Science Media Centre (SMC).

« On ne connaît pas les implications sur l’évolution de la pandémie, ni sur la capacité à développer un vaccin efficace », reconnaît pour sa part l’Alliance pour les vaccins (Gavi).

« Mais même en prenant en compte toutes ces inconnues, la vaccination reste notre meilleur moyen de protection (contre le Covid-19), même s’il s’avère que les vaccins ne procurent pas une immunité à vie et que des rappels sont nécessaires », souligne cette organisation internationale sur son site internet.

Coronavirus

Covid-19 : ce nouveau variant pourrait menacer les fêtes de Noël

L’augmentation des cas relancée par cette nouvelle souche du virus selon les autorités sanitaires.

Un nouveau variant du Covid-19, baptisé JN.1 et appartenant à la même famille que l’Omicron, vient de faire son apparition en France, suscitant des inquiétudes à seulement trois semaines des festivités de Noël. Cette annonce relance l’attention des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique du pays, à l’approche de la période festive.

Dans le dernier bulletin d’informations de Santé Publique France, une « poursuite de l’augmentation de la majorité des indicateurs » a été notée. Les prélèvements dans les eaux usées, réalisés dans douze stations à travers le pays, ont révélé une « forte augmentation (+24%) de la détection du SARS-CoV-2 » lors de la semaine du 27 novembre, indiquant ainsi une « circulation active du virus dans l’Hexagone ». De plus, dans les laboratoires, le taux de positivité a grimpé à 27,1%, soit une hausse de 2,8 points par rapport à la semaine précédente.

L’infectiologue Bruno Lina a partagé avec nos confrères son observation selon laquelle « ce lignage est en train de remplacer tous les autres, de façon lente mais durable. On a 50% des virus détectés en France qui appartiennent à ce lignage ». Bien que ce nouveau variant ne soit pas réputé plus dangereux que ses prédécesseurs, il est « très probablement responsable de l’augmentation des cas », a-t-il affirmé.

Cette résurgence du Covid-19 survient en pleine saison des maladies respiratoires, le SARS-CoV-2 se classant désormais comme le deuxième virus le plus détecté en France, devançant le VRS (virus de la bronchiolite) et se plaçant derrière les rhinovirus. Par ailleurs, quatre régions françaises ont récemment basculé en phase pré-épidémique de grippe : la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est et la Guyane.

Pour prévenir la propagation du virus avant les fêtes, il est recommandé de réinstaurer les pratiques des gestes barrières, qui sont efficaces non seulement contre le Covid-19, mais également contre d’autres maladies respiratoires. Il est conseillé de porter un masque en cas de symptômes ou en présence de personnes vulnérables, de se laver régulièrement les mains, et d’aérer les espaces clos pendant au moins cinq minutes pour éviter une exposition prolongée au froid.

Bruno Lina a également souligné l’importance de la vaccination contre le Covid-19, expliquant que « la vaccination protège à la fois collectivement et individuellement en réduisant le risque d’infection et en atténuant les symptômes en cas d’infection ». Il a ajouté que le vaccin a été adapté pour répondre au variant XBB 1.5, étroitement lié au JN.1, et que les essais ont confirmé son efficacité contre le JN.1 ainsi que contre l’autre variant prédominant, l’EG.5, en décroissance.

Coronavirus

Covid-19 : 72 personnes indemnisées pour des effets secondaires

La plupart des indemnisations sont liées à des cas de myocardites et de péricardites post-vaccination, selon un rapport présenté au Sénat.

L’organisme national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a déclaré que 72 personnes ont été indemnisées pour les effets secondaires de la vaccination contre le COVID-19, principalement pour des cas de myocardites et de péricardites. Ces informations ont été dévoilées ce mercredi au Sénat, deux ans après le début de la campagne de vaccination.

Au 30 juin, l’Oniam a tranché sur le droit à l’indemnisation dans 241 dossiers de troubles post-vaccination, dont 30% ont abouti à une indemnisation, a expliqué François Toujas, candidat à la présidence de l’Oniam, devant la commission des Affaires sociales du Sénat.

Le nombre total de demandes d’indemnisation amiable pour des problèmes de santé post-vaccination s’élève à 1.020, dont 768 sont toujours en cours d’examen. Ces demandes concernent majoritairement le vaccin Pfizer, suivi des vaccins Moderna, AstraZeneca, et Janssen.

Les demandes d’indemnisation les plus courantes concernent les inflammations du cœur (211 dossiers), les troubles neurologiques (196 dossiers), les AVC/thromboses/embolies pulmonaires (129 dossiers), les troubles articulaires (91 dossiers), les troubles auditifs (67 dossiers) et les troubles dermatologiques (31 dossiers). Selon François Toujas, ces dossiers seront un sujet majeur pour l’Oniam dans les années à venir.

Télécharger l’application Le Singulier > IOS (iPhone) > Android (Samsung)

Coronavirus

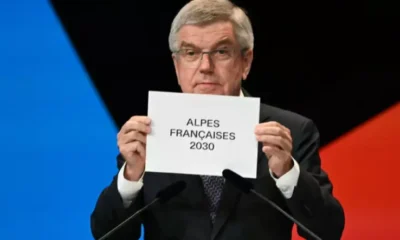

Le COVID-19 n’est plus une urgence sanitaire mondiale d’après l’OMS

Le patron de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé ce vendredi 5 mai que le coronavirus «n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la fin de l’état d’urgence sanitaire de portée internationale lié au Covid-19, le vendredi 5 mai. Cette annonce met fin à plus de trois ans de niveau maximal d’alerte mondiale face à la menace sanitaire que représentait le virus. Cependant, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que le virus n’est pas éradiqué et reste une menace pour la santé publique mondiale.

Dr Tedros a souligné qu’il y a encore des millions de personnes infectées ou réinfectées par le SARS-CoV-2 et que des milliers de personnes en meurent chaque semaine. Il a averti que le virus est là pour durer et qu’il continue de tuer. Même si la levée de l’état d’urgence sanitaire de portée internationale est une étape importante dans la lutte contre le Covid-19, il est important de rester vigilant face à la propagation du virus.

Cette annonce intervient plus de trois ans après que l’OMS ait décrété un état d’urgence sanitaire mondial face à un mystérieux virus apparu en Chine et s’étant rapidement propagé à travers le monde, semant le chaos et faisant des millions de morts. Les gouvernements et les organisations internationales ont travaillé ensemble pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, en développant des vaccins efficaces et en mettant en place des mesures de prévention et de contrôle.

L’OMS a appelé les gouvernements du monde entier à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la propagation du virus, notamment en mettant en œuvre des campagnes de vaccination, en renforçant les systèmes de santé et en encourageant la distanciation sociale et le port de masques. Bien que la fin de l’état d’urgence sanitaire mondial soit une étape importante, la lutte contre le Covid-19 continue.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche