Planète

Planète: COP 26: Chine et Etats-Unis annoncent un accord surprise

La Chine et les Etats-Unis, premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont annoncé mercredi à la COP26 un accord surprise, relançant les espoirs à deux jours de la fin de cette conférence cruciale sur le climat.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de la conférence de Glasgow, venait à peine de lancer un appel à une « impulsion forte » dans les discussions, assurant qu’il n’y aurait « pas d’excuses » pour échouer, lorsque Pékin et Washington ont annoncé une « déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique ».

« Ce document contient des déclarations fortes sur les études alarmantes des scientifiques, la réduction des émissions de carbone, et le besoin urgent d’accélérer les actions pour y parvenir », a déclaré l’envoyé spécial américain John Kerry aux journalistes. « Il s’engage à une série d’actions importantes sur cette décennie, au moment où elles sont nécessaires », a-t-il ajouté.

« Nous pouvons tous nous engager sur la voie d’un développement vert, à faibles émissions de carbone et durable », a déclaré de son côté le président chinois Xi Jinping, au cours d’une conférence virtuelle jeudi en marge du sommet du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), sans mentionner explicitement cet accord.

Dans leur déclaration conjointe, les deux principales puissances mondiales, dont la rivalité avait semblé ces derniers mois déborder sur le terrain de la diplomatie climatique, s’engagent à faire plus pour lutter contre le réchauffement, dont les conséquences se font de plus en plus sentir à travers le monde: sécheresses, inondations, méga-feux, avec leur cortège grandissant de victimes et de dégâts.

Elles promettent, sans détails très précis, de « prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020 », réaffirmant leur attachement aux objectifs de l’accord de Paris, un réchauffement limité « bien en deçà » de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, et si possible à 1,5°C.

Or le monde se trouve toujours selon l’ONU sur une trajectoire « catastrophique » de réchauffement de 2,7°C, et la COP26 est jugée cruciale pour remettre la lutte climatique sur les rails.

Réchauffement catastrophique

Pékin et Washington s’engagent aussi à oeuvrer à Glasgow pour « une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l’atténuation (baisse des émissions), l’adaptation et le soutien » financier aux pays pauvres.

Un accord salué comme « un pas important dans la bonne direction » par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

« Au delà de la COP, c’est important pour le monde », a de son côté déclaré le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans.

Tôt mercredi, après 10 jours de discussions, la présidence britannique de la COP avait diffusé un premier projet de déclaration finale appelant à renforcer et accélérer le rythme des engagements climatiques de tous les pays pour tenir les objectifs de l’accord de Paris.

Ce texte a provoqué des réactions mitigées, notamment des pays pauvres, qui insistent pour que les plus riches tiennent leur promesse d’aide.

Le projet, qui fera encore l’objet de négociations et peut changer d’ici la fin de la COP (Conférence des parties à la Convention de l’ONU sur le climat), prévue vendredi mais qui peut se prolonger, appelle les pays à « réviser et renforcer » dès 2022 les contributions nationales (NDC) qui fixent leurs engagements à court terme.

L’accord de Paris de 2015 fixe leur révision à tous les cinq ans, mais de nombreux pays demandaient qu’elles le soient plus fréquemment.

Il s’agit, selon le texte, de rendre ces engagements « compatibles avec les objectifs de réchauffement de l’accord de Paris », c’est-à-dire « bien en deçà » de +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, si possible +1,5°C.

Car les dernières estimations de l’ONU sont alarmantes avec un monde toujours sur la trajectoire d’un réchauffement « catastrophique » de +2,7°C d’ici la fin du siècle.

« Loin des objectifs »

Le projet encourage également les pays à « accélérer la sortie du charbon et des financements des énergies fossiles ».

Une telle mention explicite des énergies fossiles, responsables de la plupart des émissions, est inédite, et ne figure notamment pas dans l’accord de Paris. Mais elle promet d’être âprement disputée jusqu’à la conclusion du texte final, notamment par les pays producteurs.

Sur le dossier brûlant du financement, le texte « relève avec regret » l’échec des pays développés à tenir leur promesse de mobiliser à partir de 2020 quelque 100 milliards de dollars par an d’aide climatique aux pays pauvres.

Souvent les moins pollueurs, ils sont aussi les plus exposés aux ravages du changement climatique, comme l’a rappelé le ministre des Affaires étrangères de l’archipel des Tuvalu, lançant aux délégués de la COP « nous sommes en train de couler », dans une vidéo filmée debout jusqu’à mi-cuisse dans l’océan.

Le texte n’avance aucune solution concrète sur le financement, mais appelle au renforcement des mesures « d’adaptation » aux effets du changement climatique.

L’adaptation ne représente actuellement qu’un quart environ de cette aide, contre 75% consacrés à la réduction d’émissions. Les pays pauvres revendiquent au minimum la parité.

Concernant l’autre question très controversée des « pertes et dommages » déjà subis par les pays les plus exposés, le texte « reconnaît » le problème et son « urgence ». Mais là encore sans modalités concrètes d’actions.

Les groupes de négociations des pays pauvres et émergents ont exprimé une inquiétude quasi-unanime lors d’une réunion organisée pour recueillir les premières réactions au projet.

Côté sciences, Joeri Rogelj, membre du groupe des experts ONU sur le climat a salué des « progrès », mais relevé que les engagements étaient pour l’heure « loin des objectifs de l’accord de Paris ».

Occitanie

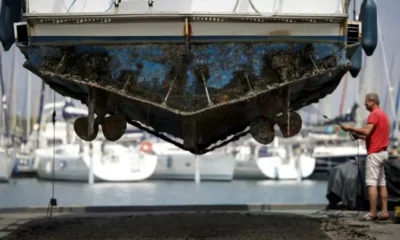

Planète : Le port de Leucate adopte une innovation écologique pour le nettoyage des bateaux

Dans le port de Leucate, les plaisanciers bénéficient désormais d’un système innovant de lavage de bateaux en circuit fermé, utilisant principalement de l’eau de mer, malgré les restrictions d’eau imposées par la sécheresse.

Les plaisanciers de Leucate peuvent désormais nettoyer leurs bateaux grâce à un dispositif innovant qui recycle l’eau utilisée. Cette solution permet de réduire la consommation d’eau douce, vitale en période de sécheresse. Le port a mis en place une cuve de 10.000 litres remplie en hiver, à partir de laquelle l’eau est pompée pour les nettoyages. L’eau utilisée est ensuite filtrée, dépolluée et réinjectée dans la cuve, permettant un fonctionnement en quasi-circuit fermé.

L’ingéniosité du système repose sur la compensation des pertes d’eau par évaporation, qui représentent environ 10% de la consommation totale. Ces pertes sont compensées par la récupération des eaux de pluie et un système de désalinisation de l’eau de mer. Ce dispositif, d’un coût de 170.000 euros, devrait permettre de réaliser environ 1.000 carénages annuels pour un port accueillant 1.500 bateaux.

Les autorités portuaires et les plaisanciers saluent cette innovation. Jean-Claude Pilon, un plaisancier de 79 ans venu spécialement du port de Canet-en-Roussillon, témoigne de la facilité retrouvée pour préparer son voilier pour l’été. Le maire de Leucate, Michel Py, souligne l’importance de cette initiative pour l’économie locale, fortement dépendante des activités de carénage.

Les niveaux des nappes phréatiques restant critiques, des solutions alternatives étaient nécessaires. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) confirme que les pluies printanières n’ont pas suffi à recharger les nappes. Ainsi, la nouvelle installation à Leucate, utilisant une quantité d’eau équivalente à celle d’une piscine de 25 mètres par an, représente une avancée majeure pour la gestion durable des ressources en eau.

L’initiative est également saluée par les experts en traitement des eaux usées. Christelle Wisniewski, professeur à l’université de Montpellier, apprécie la vision circulaire du projet tout en soulignant la nécessité de surveiller la consommation énergétique et la gestion des déchets. Rellumix, l’entreprise derrière le dispositif, assure que la consommation énergétique reste inférieure à 90 kWh par jour et que les polluants sont correctement traités.

Simon Popy, président de la branche Occitanie-Méditerranée de France Nature Environnement, voit dans cette initiative un exemple à suivre pour une consommation d’eau plus responsable. Il suggère également que les plaisanciers pourraient optimiser leur consommation en utilisant davantage d’eau de mer pour les équipements moins fragiles.

Le port de Canet-en-Roussillon, quant à lui, envisage d’adopter une approche similaire, combinant lavage à l’eau de mer et rinçage à l’eau douce. Ces pratiques innovantes montrent qu’il est possible de concilier activités nautiques et préservation des ressources en eau, ouvrant la voie à de nouvelles solutions écologiques pour les ports de la région.

Planète

Records de chaleur : juin 2024 devient le mois le plus chaud jamais mesuré

Sous l’effet des rejets de gaz à effet de serre de l’humanité, les records de températures mondiales continuent de tomber depuis plus d’un an : juin 2024 est devenu le mois de juin le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023.

Avec son cortège de canicules au Mexique, en Chine ou en Arabie saoudite, juin 2024 est le 13e mois consécutif à établir un record de température moyenne plus élevée que les mois équivalents, a annoncé lundi l’observatoire européen Copernicus. Cette série, alimentée par une surchauffe inédite des océans qui ont absorbé 90% de l’excès de chaleur provoqué par l’activité humaine, a entraîné une température moyenne mondiale sur les 12 derniers mois (juillet 2023 – juin 2024) jamais enregistrée, selon Copernicus.

Sur cette période, la température moyenne de la planète a été « 1,64°C au-dessus de la moyenne préindustrielle 1850-1900 », lorsque la déforestation et la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole n’avaient pas encore réchauffé le climat de la Terre. Juin 2024 est également « le 12e mois consécutif qui dépasse de 1,5°C les moyennes de l’ère préindustrielle », souligne Carlo Buontempo, directeur du service du changement climatique de Copernicus (C3S), dans un communiqué.

Ce seuil de 1,5°C est l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de 2015, signé par la quasi-totalité des pays. Une telle anomalie devrait toutefois être observée en moyenne sur plusieurs décennies pour considérer que le climat s’est stabilisé à +1,5°C. Le climat actuel est déjà réchauffé d’environ 1,2°C par rapport à 1850-1900, et le Giec, groupe d’experts climatiques mandatés par l’ONU, prévoit que le seuil de 1,5°C a une chance sur deux d’être atteint en moyenne dès les années 2030-2035, au rythme actuel des émissions dont le pic est attendu d’ici 2025.

En juin, pendant que le thermomètre était proche ou inférieur aux normales de saison (période 1991-2020) en France et en Europe de l’Ouest, une majorité de l’humanité a subi des températures supérieures, voire exceptionnelles. En Arabie saoudite, plus de 1 300 personnes sont mortes lors du pèlerinage de La Mecque, où le thermomètre a atteint jusqu’à 51,8°C dans la Grande Mosquée de la ville sainte de l’islam. En Grèce, l’Acropole a dû être fermée mi-juin, sous plus de 44°C. Le nord de la Chine, dont Pékin, a été écrasé sous plus de 40°C, tandis que le sud du pays subissait des inondations.

Le Kenya, l’Afghanistan et la France ont aussi connu des inondations catastrophiques, autre phénomène accentué dans le monde par le réchauffement climatique, qui augmente l’humidité maximum dans l’air et donc l’intensité potentielle des pluies. Aux États-Unis et au Mexique, la vague de chaleur mortelle fin mai et début juin a été rendue 35 fois plus probable par le changement climatique, a estimé le réseau scientifique de référence World Weather Attribution (WWA).

Sur le front des incendies, juin a conclu en Amazonie, où sévit une sécheresse historique, le pire premier semestre depuis 20 ans et la « situation d’urgence » a été décrétée dans le Mato Grosso do Sul, au Brésil. Autre conséquence des canicules, les populations des Balkans, du Pakistan ou d’Égypte, ont souffert d’importantes coupures d’électricité, synonymes d’arrêt des indispensables ventilateurs, climatiseurs ou réfrigérateurs.

Avec l’arrivée prévue d’ici la fin de l’année du phénomène climatique cyclique La Niña, synonyme de températures mondiales plus fraîches, « on peut s’attendre à ce que la température mondiale diminue ces prochains mois », a déclaré Julien Nicolas, scientifique du C3S. La température mondiale de la fin 2024 dépendra en grande partie de l’évolution de la chaleur des océans, qui recouvrent 70% de la planète et dont la température de l’eau en surface se maintient très nettement au-dessus de toutes les annales depuis plus d’un an.

La chaleur hors norme à la surface de l’Atlantique nord a ainsi renforcé la puissance de Beryl, un ouragan exceptionnel qui a dévasté les Antilles début juillet. « Si ces températures record persistent, en dépit d’un développement de La Niña, 2024 pourrait être plus chaude que 2023 », l’année la plus chaude jamais mesurée, « mais il est trop tôt pour le dire, » selon Julien Nicolas.

Planète

Planète : L’Amazonie connaît son pire début d’année en vingt ans en matière d’incendies

Le premier semestre de 2024 marque une triste étape pour l’Amazonie avec un record de 13.489 foyers d’incendie, le pire chiffre depuis deux décennies. Cette hausse, exacerbée par une sécheresse historique, soulève des inquiétudes environnementales majeures malgré une réduction notable de la déforestation sous l’administration de Luiz Inacio Lula da Silva.

Le Brésil fait face à une situation préoccupante avec 13.489 foyers d’incendie enregistrés en Amazonie au cours des six premiers mois de l’année, selon les données de l’Institut brésilien de recherches spatiales (INPE). Ce chiffre est le plus élevé depuis 2004 et surpasse largement les 8.344 foyers de l’année précédente. Les experts attribuent cette augmentation dramatique à une sécheresse historique qui rend la végétation exceptionnellement vulnérable aux feux.

Paradoxalement, cette période a également vu une réduction significative de la déforestation. Entre janvier et juin, l’Amazonie a perdu 1.525 km² de forêts, soit une baisse de 42 % par rapport aux 2.649 km² déboisés durant le premier semestre 2023. Cette tendance positive est attribuée aux efforts du gouvernement de Lula, qui s’est engagé à éliminer la déforestation illégale d’ici 2030.

Cependant, la situation reste complexe. Romulo Batista de Greenpeace explique que si le changement climatique joue un rôle dans la multiplication des feux, la majorité des incendies sont d’origine humaine, souvent liés à l’agriculture sur brûlis. Le manque de précipitations a accentué le stress hydrique des biomes, rendant les écosystèmes brésiliens plus susceptibles aux incendies.

La crise ne se limite pas à l’Amazonie. Le Pantanal, plus grande zone humide du monde, a connu une explosion de foyers d’incendie, avec une augmentation de 2018 % par rapport à l’année précédente. Le seul mois de juin a vu 2.639 départs de feu, un chiffre six fois supérieur au précédent record. Face à cette urgence, l’État du Mato Grosso a déclaré l’état d’urgence et mobilisé des renforts de pompiers.

Le Cerrado, autre biome riche en biodiversité, n’est pas épargné, enregistrant presque autant de foyers d’incendie que l’Amazonie, avec 13.229 départs recensés. Ce chiffre dépasse le record établi en 2007, illustrant l’ampleur de la crise environnementale que traverse le Brésil.

Malgré les efforts de préservation et les engagements gouvernementaux, la combinaison des facteurs climatiques et des pratiques humaines continue de menacer gravement les écosystèmes vitaux du Brésil, soulignant l’urgence d’une action coordonnée et durable.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche