France

Moins d’exercice à cause du Covid? Mauvais pour la santé, tacle le monde du sport

Face aux fermetures des salles de sport et des piscines dans plusieurs grandes villes de France pour cause de Covid-19, les acteurs du sport brandissent en retour l’argument de la santé, inquiets des répercussions du manque d’activité physique sur l’état des Français.

Après la période de sport à la maison imposée au printemps par le confinement, sauf pour les joggeurs, le sport a repris doucement à la rentrée.

Mais de nouvelles restrictions sanitaires ont conduit depuis 15 jours à la fermeture des salles de sport, des gymnases et des piscines, excepté pour les moins de 18 ans, dans plusieurs grandes villes de France. Et la liste des communes concernées s’est encore allongée jeudi soir.

Côté clubs et associations, le moral est dans les chaussettes.

Fin septembre, le nombre de licences est en baisse de 25% par rapport à 2019, a récemment précisé à l’AFP, Denis Masseglia, président du Comité national olympique français (CNOSF), encore estomaqué par les propos d’Olivier Véran sur des salles de sport « lieux de contamination importants ».

Le ministre de la Santé avait justifié, quelques jours après: « tous les endroits clos où on ne porte pas de masque, où il peut y avoir de la sueur, sont des endroits hélas propices à la diffusion de virus, c’est ce que nous disent les scientifiques et les médecins ».

Pour Jean-François Toussaint, directeur de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes), ces fermetures sont « un non-sens ». Elles « montrent bien que les instances ne comprennent pas l’importance et l’intérêt sanitaire de l’activité physique ou sportive », explique-t-il à l’AFP.

« Le contraire de la maladie »

« On ne cesse de démontrer les effets bénéfiques de l’activité physique et sportive sur un très grand nombre de pathologies, sur les cancers, les maladies cardio-vasculaires, sur les maladies infectieuses aussi et sur le renforcement de la défense immunitaire », argumente-t-il.

Mal du siècle, la sédentarité provoque selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chaque année plus de trois millions de décès dans le monde, d’où sa recommandation des fameuses 30 minutes d’activité quotidienne.

Depuis 2016 en France, le sport peut se prescrire par ordonnance dans le cadre des affections de longue durée (AVC, diabète, troubles cardiaques…)

« Il est urgent d’inverser la vision du risque lié à la pratique sportive: le sport renforce nos défenses face au virus et à sa circulation et non l’inverse! », s’émeuvent de concert les présidents des fédérations de handball, basket et volley-ball, déconcertés par les récentes décisions.

Dans une tribune, un ancien handballeur de Toulouse, Kobé Myaro, directeur de plusieurs salles de sport, convoque Jean Giraudoux: « +le sport consiste à déléguer au corps quelques unes des vertus les plus fortes de l’âme: l’énergie, l’audace, la patience. C’est le contraire de la maladie+ ».

Le sport sert à prévenir les maladies chroniques, à lutter contre le diabète ou l’obésité. Or, ce sont précisément ces pathologies qui rendent plus vulnérables au coronavirus.

« Des raisonnements à l’ancienne »

Le « sport santé » fait pourtant bien partie des politiques publiques.

En début de semaine, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, rappelait l’une de ses priorités: développer le sport à l’école car il est un « véritable enjeu de santé, d’épanouissement, d’égalité et de réussite pour les élèves ».

Sans compter que le sport, alors que la période d’incertitude sanitaire et sociale peut nourrir l’anxiété, fait du bien à la tête.

« On l’a mesuré », explique M. Toussaint, évoquant « la réduction du risque d’anxiété, de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), ou encore de comportements de type boulimiques ».

Mais alors pourquoi le sport n’est-il pas plus mis en avant en ce moment ?

« On est sur des raisonnements +à l’ancienne+, ceux du conseil scientifique actuel, mais qui sont aussi encore très prévalents dans les couloirs du ministère de la Santé », tacle M. Toussaint, professeur de physiologie.

Ces jours-ci, le sport a néanmoins droit de cité à l’Hôtel-Dieu, à Paris, qui accueille des patients convalescents du Covid-19 au sein de sa plateforme de réhabilitation par l’activité physique pour les maladies chroniques.

France

La SNCF victime d’une « attaque massive » sur son réseau, le trafic fortement perturbé

La circulation des TGV est particulièrement perturbée, notamment à Paris. Cela serait dû à « plusieurs actes de malveillance concomitants », rapporte la SNCF, dont des incendies à proximité des lignes à grande vitesse. Selon le PDG de la SNCF, 800 000 personnes sont affectées par ces sabotages.

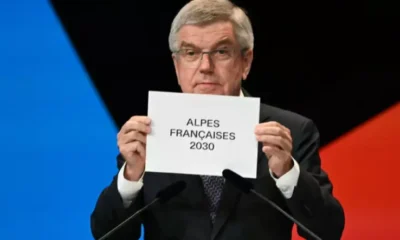

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le trafic ferroviaire à Paris connaît de fortes perturbations. La nuit précédente, plusieurs actes de vandalisme ont ciblé les lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique, Nord et Est, causant des incendies volontaires et des coupures de câbles. La SNCF a précisé que ses équipes sont déjà mobilisées pour effectuer les réparations nécessaires.

Les perturbations ont principalement touché la gare Montparnasse, où un incendie à Courtalain (Eure-et-Loir) a entraîné des retards sur les trains à destination de Toulouse, Hendaye, Brest et Quimper. Le service vers la Bretagne et le Pays de la Loire est réduit à trois trains par heure et par sens, tandis que l’Aquitaine n’en compte que deux. À la gare du Nord, un train Paris-Lille a été annulé, et les trains Eurostar ont accumulé une heure de retard. La gare de l’Est a également été impactée, avec des retards de 1h30 pour les destinations vers Strasbourg, Nancy et Metz.

Face à ces difficultés, la SNCF a recommandé aux voyageurs de reporter leurs déplacements et a assuré que tous les billets seraient échangeables et remboursables. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a condamné ces actes de sabotage, les qualifiant de « consternants » et soulignant que « jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France ». Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé que 800 000 clients étaient touchés par ces incidents. Gabriel Attal, sur Twitter, a également condamné ces actes et exprimé sa solidarité avec les voyageurs affectés.

Ces actes de malveillance surviennent à un moment critique, perturbant non seulement le trafic ferroviaire, mais aussi l’esprit de célébration et de rassemblement des Jeux olympiques. Les autorités et la SNCF travaillent sans relâche pour rétablir le service normal et assurer la sécurité des voyageurs.

France

Santé : vigilance face à la recrudescence des infections à entérovirus cet été

Dans son rapport annuel sur l’évolution des infections à entérovirus, Santé Publique France appelle à la vigilance face à une recrudescence de cas cet été. Un phénomène visible dans les passages aux urgences pour méningite virale.

Selon Santé Publique France et le Centre national de référence des entérovirus, le nombre d’infections liées à cet agent infectieux est en forte hausse, notamment chez les jeunes enfants. L’agence de santé avertit que ce virus risque de circuler largement durant l’été, incitant les professionnels de santé à redoubler de vigilance.

Les entérovirus, bien que souvent bénins, peuvent parfois prendre des formes plus graves. Dans leur rapport annuel, les deux agences soulignent l’importance de maintenir des règles d’hygiène strictes pour limiter la transmission du virus. « Face au contexte épidémiologique actuel marqué par une recrudescence des infections à entérovirus, Santé Publique France rappelle, à l’occasion du bilan publié aujourd’hui sur les données 2023-2024, la vigilance à apporter par les professionnels de santé », stipule le rapport.

Particulièrement fréquentes chez les nourrissons, les infections à entérovirus peuvent toucher divers systèmes du corps, y compris le système neurologique, respiratoire, digestif ou cardiaque. Santé Publique France note une augmentation notable des cas de méningite virale entre les semaines du 18 mars au 19 mai, par rapport à la même période en 2023. Cette tendance est reflétée par une hausse des passages aux urgences pour cette pathologie.

La situation actuelle demande une attention particulière des autorités sanitaires et des professionnels de santé pour prévenir une éventuelle propagation plus large du virus, en particulier durant les mois d’été où les infections semblent s’intensifier.

France

Paris 2024 : les ex-ministres et leurs conjoints conviés à la cérémonie d’ouverture malgré leur démission

Les anciens ministres du gouvernement Attal, accompagnés de leurs conjoints, ont été conviés à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue pour le vendredi 26 juillet. Malgré la démission récente du gouvernement, ces invitations visent à honorer leur contribution passée et à maintenir une présence institutionnelle lors de cet événement historique.

À seulement trois jours de la cérémonie d’ouverture, les invitations ont été officiellement envoyées aux anciens membres du gouvernement Attal, offrant à chacun deux places pour assister aux festivités depuis la tribune. Cette décision a été perçue comme nécessaire pour éviter une cérémonie sans représentation gouvernementale, un fait souligné avec une pointe d’humour par un secrétaire d’État également invité.

La plupart des anciens ministres ont accepté l’invitation et seront présents aux côtés du Président Emmanuel Macron, place du Trocadéro. Certains ont choisi de transmettre leurs places à leurs enfants, permettant ainsi à la jeune génération de participer à cette célébration sportive.

La cérémonie promet d’être un spectacle mémorable, avec des performances d’artistes ayant un lien fort avec Paris, bien que le programme détaillé reste en grande partie confidentiel. Le metteur en scène Thomas Joly a indiqué que même les artistes non francophones partagent une connexion spéciale avec la capitale française.

Conformément au protocole olympique, c’est le Président de la République qui aura l’honneur de déclarer officiellement l’ouverture des Jeux Olympiques, marquant ainsi le début de cette compétition internationale tant attendue.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche