Société

L’enquête sur l’attentat de la rue des Rosiers relancée, 38 ans après

Près de quatre décennies après l’attentat de la rue des Rosiers visant la communauté juive à Paris, l’enquête judiciaire a été spectaculairement relancée cette semaine avec l’arrestation en Norvège d’un des tireurs présumés, dont la France espère l’extradition.

« Dingue! » A chaud, l’un des avocats de l’affaire n’a pas masqué sa surprise à l’annonce de l’arrestation à son domicile de Skien, dans le sud de la Norvège, de Walid Abdulrahman Abou Zayed.

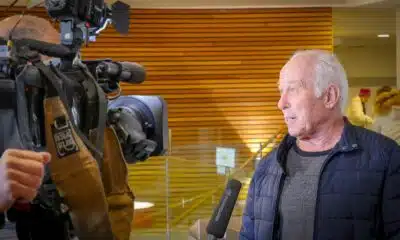

Grisonnant, pantalon à carreaux et maillot gris, Abou Zayed, 61 ans, a comparu jeudi devant la justice norvégienne et été placé en détention provisoire. Il a fait appel de la décision, rejetant les faits qui lui sont reprochés.

« Je n’accepte pas une extradition car je ne fais pas confiance au gouvernement français », a-t-il déclaré devant le tribunal d’Oslo, se disant « innocent ».

La justice française suspecte cet homme d’origine palestinienne établi en Norvège depuis 1991 et norvégien depuis 1997 d’être « l’un des tireurs de l’attentat » dans le « Pletzl », le quartier juif situé en plein cœur de Paris.

Le 9 août 1982, un commando de trois à cinq hommes, selon les témoins, lance une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg, puis ouvre le feu dans l’établissement et sur des passants. Le bilan est très lourd: 6 morts et 22 blessés.

Au vu du mode opératoire et des renseignements dont disposait la France, l’opération a rapidement été attribuée au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d’Abou Nidal, un groupe palestinien dissident de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Après des années d’enquête mais aussi d’impasses menant au groupe Action directe ou à l’IRA, le médiatique juge d’instruction Marc Trévidic, en charge du dossier à l’époque, a émis en 2015 quatre mandats d’arrêt internationaux visant Abou Zayed, deux personnes localisées en Jordanie et une autre en Cisjordanie.

Tous sont suspectés par la justice française d’avoir été impliqués dans la préparation de l’attaque ou de l’avoir perpétrée.

La Jordanie a refusé à plusieurs reprises d’extrader les deux suspects présents sur son territoire, dont le cerveau présumé de l’attentat.

De son côté, la Norvège a d’abord refusé de donner suite à la demande de Paris car elle n’extradait pas à l’époque ses ressortissants. Mais l’entrée en vigueur en 2019 d’un accord judiciaire entre Oslo, l’Union européenne et l’Islande lui en offre désormais la possibilité.

Accord secret

Une décision sur l’extradition d’Abou Zayed doit en principe intervenir 45 jours au plus tard après une arrestation. La justice norvégienne devrait examiner cette question lors d’une future audience.

L’enjeu de cette éventuelle extradition est simple: confirmer les soupçons visant cet homme et « permettre la tenue d’un procès », attendu de très longue date par les familles des victimes, explique un avocat à l’AFP.

« Le combat ininterrompu des juges antiterroristes, des victimes et de l’Association française des victimes (AFVT) du terrorisme porte ses fruits », a salué sur Twitter le directeur général de l’association, Guillaume Denoix de Saint Marc.

Des sources françaises proches du dossier soulignent que cette arrestation a été permise par la récente actualisation du mandat d’arrêt et le travail « opiniâtre » des enquêteurs.

« Une grande nouvelle » comme l’a déclaré au Parisien Jacqueline Niégo, qui a perdu son frère André dans l’attaque.

En début de semaine, le quotidien révélait un autre élément du dossier, d’ordre politique: des archives vieilles de plus de trente-cinq ans, provenant du ministère de l’Intérieur et de la Défense, accréditent l’idée d’un accord secret passé en 1984 entre les renseignements français et le groupe Abou Nidal.

En échange de la « promesse » d’une libération, effective en février 1986, de deux prisonniers condamnés pour assassinat, le groupe s’engageait à « considérer (la France) comme un sanctuaire », indique l’un de ces documents datant d’octobre 1985.

Ces dernières années, Yves Bonnet, patron de la Direction de la surveillance du territoire (DST) entre novembre 1982 et 1985, avait indiqué à plusieurs reprises, y compris devant les magistrats-enquêteurs, que cet accord prévoyait en outre la « possibilité offerte aux membres de l’organisation (Abou Nidal) de venir en France, sans risque » judiciaire.

Les éléments dont l’AFP eu connaissance dans les archives récemment versées au dossier ne font pas état de cette promesse-là

Société

Paris 2024: à 24H de la fête officielle, une « contre-cérémonie » pour les plus pauvres

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées jeudi en fin de journée à Paris, à l’appel de 72 organisations, pour dénoncer les « conséquences sociales » sur « les plus précaires » des Jeux olympiques qui s’ouvrent vendredi soir.

À la veille de l’ouverture officielle des Jeux olympiques de Paris 2024, environ 300 personnes se sont réunies place de la République pour protester contre les effets néfastes de l’événement sur les populations les plus vulnérables. Sous la banderole « JO de l’exclusion: 12.500 personnes expulsées – le revers de la médaille – #nettoyage social », les manifestants, issus de diverses organisations telles que Solidaires, Saccage2024, Attac France et Youth for Climate, ont exprimé leur mécontentement.

Arthur, membre de Saccage2024, a critiqué les JO en déclarant qu’ils ne profitent ni aux habitants ni aux travailleurs, mais uniquement aux promoteurs et sponsors. Nicolas, militant de Greenpeace, a dénoncé l’ignorance des crises écologique et sociale par les organisateurs, pointant du doigt Coca Cola comme étant le plus grand pollueur plastique mondial.

Le syndicat Solidaires a également publié un communiqué fustigeant la surexploitation des travailleurs, l’abus de bénévolat, les menaces contre le droit de grève, la destruction de l’environnement et la perte de logements, obligeant les personnes sans-abri à se déplacer.

Les associations présentes ont également souligné l’augmentation des démantèlements de campements illégaux peuplés majoritairement de migrants autour de Paris à l’approche des Jeux. Ginevra Caterino, coordinatrice de Watizat, a alerté sur l’impact négatif de ces expulsions sur la santé mentale des personnes concernées.

Le collectif Le Revers de la médaille a dénoncé un « sprint final du nettoyage social » avant la cérémonie d’ouverture des Jeux, prévue vendredi après-midi. Yann Manzi, fondateur d’Utopia 56, a réclamé que les fonds dépensés pour des projets comme le nettoyage de la Seine soient redirigés vers l’hébergement des plus vulnérables.

En parallèle, des manifestations sur la place de la République ont également abordé des questions politiques, avec des slogans contre la complicité de Macron avec Israël et des contre-manifestations dénonçant l’antisémitisme.

Économie

EDF : Record de bénéfice net à 7 milliards d’euros, une hausse de 21% au premier semestre

EDF a amélioré son bénéfice net de 21% à 7 milliards d’euros au premier semestre, fort du redressement de la production nucléaire et hydraulique, mais s’attend à ce que la baisse des prix de l’électricité sur les marchés pèse sur ses résultats à la fin de l’année.

EDF a enregistré une hausse record de 21% de son bénéfice net, atteignant 7 milliards d’euros au premier semestre. Cette performance est attribuée à l’augmentation de la production nucléaire et hydraulique, signe des efforts importants des équipes d’EDF pour restaurer une production électrique élevée, selon le PDG Luc Rémont.

En France, la production nucléaire a progressé de 19,4 térawattheures (TWh) pour atteindre 177,4 TWh. EDF prévoit que la production nucléaire en 2024 atteindra le haut de la fourchette estimée de 315-345 TWh, et confirme les prévisions pour 2025 et 2026 à 335-365 TWh.

Le groupe a surmonté une année difficile en 2022, marquée par des problèmes de corrosion dans ses centrales et une baisse de production nucléaire, clôturant 2023 avec un bénéfice net de 10 milliards d’euros. En 2022, EDF avait été contraint de vendre de l’électricité à prix réduit à ses concurrents, ce qui l’avait empêché de profiter de la hausse des prix. Cette restriction n’a pas été reconduite en 2023, permettant à EDF de tirer parti des prix élevés de l’électricité.

Cependant, la tendance s’inverse avec une baisse rapide des prix sur les marchés, ce qui devrait affecter négativement la rentabilité d’EDF au second semestre 2024. Le groupe anticipe un recul significatif de l’Ebitda par rapport à l’année précédente, en raison de cette baisse des prix. Luc Rémont a souligné la nécessité pour EDF d’anticiper cette baisse en mettant en œuvre des mesures de transformation et de performance économique pour maintenir une capacité de financement suffisante pour les investissements dans la transition énergétique.

EDF, toujours lourdement endetté à hauteur de 54,2 milliards d’euros, doit gérer des défis industriels et financiers majeurs, nécessitant environ 25 milliards d’euros d’investissements annuels. En plus de la gestion de son parc vieillissant, EDF doit financer la construction de nouveaux réacteurs, l’essor de sa production éolienne et solaire, et a récemment inscrit une provision de 3,3 milliards d’euros pour l’entreposage des combustibles usés.

Le groupe met actuellement la dernière touche aux opérations de démarrage de son réacteur de nouvelle génération EPR à Flamanville, avec une première réaction nucléaire imminente et une connexion au réseau prévue quelques semaines après. EDF mise sur son plan « Ambitions 2035 » pour accompagner les clients dans la réduction de leur empreinte carbone, produire plus d’électricité décarbonée, développer les réseaux et accélérer sur les solutions de flexibilité pour répondre aux besoins du système électrique.

France

La SNCF victime d’une « attaque massive » sur son réseau, le trafic fortement perturbé

La circulation des TGV est particulièrement perturbée, notamment à Paris. Cela serait dû à « plusieurs actes de malveillance concomitants », rapporte la SNCF, dont des incendies à proximité des lignes à grande vitesse. Selon le PDG de la SNCF, 800 000 personnes sont affectées par ces sabotages.

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le trafic ferroviaire à Paris connaît de fortes perturbations. La nuit précédente, plusieurs actes de vandalisme ont ciblé les lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique, Nord et Est, causant des incendies volontaires et des coupures de câbles. La SNCF a précisé que ses équipes sont déjà mobilisées pour effectuer les réparations nécessaires.

Les perturbations ont principalement touché la gare Montparnasse, où un incendie à Courtalain (Eure-et-Loir) a entraîné des retards sur les trains à destination de Toulouse, Hendaye, Brest et Quimper. Le service vers la Bretagne et le Pays de la Loire est réduit à trois trains par heure et par sens, tandis que l’Aquitaine n’en compte que deux. À la gare du Nord, un train Paris-Lille a été annulé, et les trains Eurostar ont accumulé une heure de retard. La gare de l’Est a également été impactée, avec des retards de 1h30 pour les destinations vers Strasbourg, Nancy et Metz.

Face à ces difficultés, la SNCF a recommandé aux voyageurs de reporter leurs déplacements et a assuré que tous les billets seraient échangeables et remboursables. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a condamné ces actes de sabotage, les qualifiant de « consternants » et soulignant que « jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France ». Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé que 800 000 clients étaient touchés par ces incidents. Gabriel Attal, sur Twitter, a également condamné ces actes et exprimé sa solidarité avec les voyageurs affectés.

Ces actes de malveillance surviennent à un moment critique, perturbant non seulement le trafic ferroviaire, mais aussi l’esprit de célébration et de rassemblement des Jeux olympiques. Les autorités et la SNCF travaillent sans relâche pour rétablir le service normal et assurer la sécurité des voyageurs.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche