France

Justice – Procès 13-Novembre : un premier enquêteur à la barre, déjà interrompu par Abdeslam

Le procès des attentats du 13-Novembre est entré lundi dans le vif du sujet avec le premier témoignage d’un enquêteur des services français de l’antiterrorisme, interrompu au bout de quelques minutes par le principal accusé Salah Abdeslam.

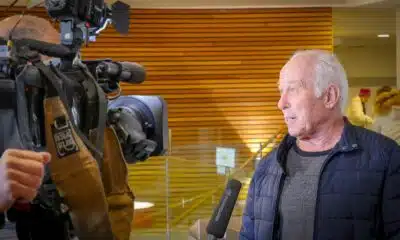

Commissaire de police, « Sdat 99 », l’identification sous laquelle il dépose, est chargé de présenter l’enquête. Costume sombre, chemise rose, débit rapide, il s’exprime à la barre sous couvert de l’anonymat mais sans masque.

Dès le début de son exposé devant la cour d’assises spéciale, le seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre 2015, Salah Abdeslam, se met à hurler, sans micro, depuis le box des accusés: « c’est quand qu’on aura la parole ?! »

« Monsieur Abdeslam, si vous continuez vous allez sortir du box », le prévient, calmement mais fermement, le président Jean-Louis Périès. Il doit s’y reprendre à plusieurs fois avant que le Franco-marocain de 31 ans ne finisse par se taire.

L’intervention intempestive de l’accusé, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, n’a pas perturbé l’enquêteur.

En détails, il décrit les « défis » d’une « enquête sans précédent » avec des « constatations simultanées sur huit scènes de crime », tout en procédant « à une collecte minutieuse de toutes les traces d’indices qui peuvent être microscopiques ».

Plus de 1.000 enquêteurs ont été mis sur le pont, et confrontés à des « scènes indicibles », précise le policier, « dans un schéma de course contre la montre » et de « risque de sur-attentat ».

Enquête tentaculaire

Son intervention, prévue sur plusieurs heures, doit être suivie des questions des avocats généraux, des avocats des parties civiles et de la défense. Mardi, il cèdera la barre à la juge antiterroriste belge Isabelle Panou.

Tentaculaires, les investigations menées en Europe et au-delà ont permis de reconstituer la préparation et le déroulement des attaques pilotées par le groupe Etat islamique (EI), qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis.

Même si des questions demeurent, les enquêteurs sont parvenus en quatre ans à identifier commanditaires, planificateurs, artificiers, convoyeurs et intermédiaires de la cellule, ainsi que leur parcours de la Syrie à la Belgique puis la France, via la route des migrants.

Mercredi et jeudi derniers, les deux premiers jours du procès-marathon étiré sur près de neuf mois ont été consacrés à l’appel des plus de 1.800 parties civiles déjà constituées et à l’enregistrement de centaines d’autres, victimes des attentats les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français.

Largement muet depuis son arrestation en mars 2016, le seul survivant des commandos Salah Abdeslam y a fait une entrée tonitruante en multipliant les provocations.

Se présentant comme un « combattant de l’Etat islamique », il s’est octroyé la parole pour dénoncer ses conditions de détention, dédouaner trois de ses coaccusés puis demander si « les victimes en Syrie pourront avoir la parole ».

Retour sur une nuit d’horreur

Vendredi, le magistrat a répertorié les nombreux témoins appelés à déposer, avant de débuter, avec ses deux premières assesseures Frédérique Aline et Xavière Siméoni, la lecture du rapport qui résume les 547 tomes du dossier.

Pendant sept heures, leur récit a replongé le prétoire dans les détails de la soirée sanglante qui a traumatisé la France, de l’enquête qui a suivi et de cerner le profil des 20 accusés.

Dans les termes cliniques caractéristiques de ces rapports, le président a raconté les déflagrations des « kamikazes » autour du Stade de France puis les claquements des kalachnikov qui ont mitraillé les terrasses des bistrots d’abord, la fosse de la salle de concert du Bataclan ensuite.

Dans un lourd silence, il a énoncé les prénoms, les patronymes et l’âge des victimes. Une près du Stade de France, 39 sur les terrasses parisiennes, 90 au Bataclan. « Baptiste C., 24 ans, Aurélie de P., 33 ans, Cécile M. épouse Z., 31 ans »…

Sur les bancs des parties civiles, des sanglots ont éclaté, des mains se sont serrées. Dans le box, les accusés ont gardé la tête baissée et Salah Abdeslam le silence.

Les rescapés des attentats et les proches des victimes auront la parole fin septembre et pendant cinq semaines pour mettre leurs mots sur cette nuit d’horreur, évoquer le souvenir de ceux qu’ils ont perdus et décrire les maux de leur vie d’après.

Les accusés ne devraient pas être interrogés sur le fond du dossier avant le mois de janvier.

Onze d’entre eux, dont Salah Abdeslam, comparaissent détenus. Trois comparaissent libres sous contrôle judiciaire. Six autres sont jugés par défaut, dont le commanditaire présumé de l’opération Oussama Atar et les « voix » françaises de sa revendication, Fabien et Jean-Michel Clain, tous les trois présumés tués lors d’une frappe occidentale en Syrie.

France

La SNCF victime d’une « attaque massive » sur son réseau, le trafic fortement perturbé

La circulation des TGV est particulièrement perturbée, notamment à Paris. Cela serait dû à « plusieurs actes de malveillance concomitants », rapporte la SNCF, dont des incendies à proximité des lignes à grande vitesse. Selon le PDG de la SNCF, 800 000 personnes sont affectées par ces sabotages.

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le trafic ferroviaire à Paris connaît de fortes perturbations. La nuit précédente, plusieurs actes de vandalisme ont ciblé les lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique, Nord et Est, causant des incendies volontaires et des coupures de câbles. La SNCF a précisé que ses équipes sont déjà mobilisées pour effectuer les réparations nécessaires.

Les perturbations ont principalement touché la gare Montparnasse, où un incendie à Courtalain (Eure-et-Loir) a entraîné des retards sur les trains à destination de Toulouse, Hendaye, Brest et Quimper. Le service vers la Bretagne et le Pays de la Loire est réduit à trois trains par heure et par sens, tandis que l’Aquitaine n’en compte que deux. À la gare du Nord, un train Paris-Lille a été annulé, et les trains Eurostar ont accumulé une heure de retard. La gare de l’Est a également été impactée, avec des retards de 1h30 pour les destinations vers Strasbourg, Nancy et Metz.

Face à ces difficultés, la SNCF a recommandé aux voyageurs de reporter leurs déplacements et a assuré que tous les billets seraient échangeables et remboursables. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a condamné ces actes de sabotage, les qualifiant de « consternants » et soulignant que « jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France ». Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé que 800 000 clients étaient touchés par ces incidents. Gabriel Attal, sur Twitter, a également condamné ces actes et exprimé sa solidarité avec les voyageurs affectés.

Ces actes de malveillance surviennent à un moment critique, perturbant non seulement le trafic ferroviaire, mais aussi l’esprit de célébration et de rassemblement des Jeux olympiques. Les autorités et la SNCF travaillent sans relâche pour rétablir le service normal et assurer la sécurité des voyageurs.

France

Santé : vigilance face à la recrudescence des infections à entérovirus cet été

Dans son rapport annuel sur l’évolution des infections à entérovirus, Santé Publique France appelle à la vigilance face à une recrudescence de cas cet été. Un phénomène visible dans les passages aux urgences pour méningite virale.

Selon Santé Publique France et le Centre national de référence des entérovirus, le nombre d’infections liées à cet agent infectieux est en forte hausse, notamment chez les jeunes enfants. L’agence de santé avertit que ce virus risque de circuler largement durant l’été, incitant les professionnels de santé à redoubler de vigilance.

Les entérovirus, bien que souvent bénins, peuvent parfois prendre des formes plus graves. Dans leur rapport annuel, les deux agences soulignent l’importance de maintenir des règles d’hygiène strictes pour limiter la transmission du virus. « Face au contexte épidémiologique actuel marqué par une recrudescence des infections à entérovirus, Santé Publique France rappelle, à l’occasion du bilan publié aujourd’hui sur les données 2023-2024, la vigilance à apporter par les professionnels de santé », stipule le rapport.

Particulièrement fréquentes chez les nourrissons, les infections à entérovirus peuvent toucher divers systèmes du corps, y compris le système neurologique, respiratoire, digestif ou cardiaque. Santé Publique France note une augmentation notable des cas de méningite virale entre les semaines du 18 mars au 19 mai, par rapport à la même période en 2023. Cette tendance est reflétée par une hausse des passages aux urgences pour cette pathologie.

La situation actuelle demande une attention particulière des autorités sanitaires et des professionnels de santé pour prévenir une éventuelle propagation plus large du virus, en particulier durant les mois d’été où les infections semblent s’intensifier.

France

Paris 2024 : les ex-ministres et leurs conjoints conviés à la cérémonie d’ouverture malgré leur démission

Les anciens ministres du gouvernement Attal, accompagnés de leurs conjoints, ont été conviés à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue pour le vendredi 26 juillet. Malgré la démission récente du gouvernement, ces invitations visent à honorer leur contribution passée et à maintenir une présence institutionnelle lors de cet événement historique.

À seulement trois jours de la cérémonie d’ouverture, les invitations ont été officiellement envoyées aux anciens membres du gouvernement Attal, offrant à chacun deux places pour assister aux festivités depuis la tribune. Cette décision a été perçue comme nécessaire pour éviter une cérémonie sans représentation gouvernementale, un fait souligné avec une pointe d’humour par un secrétaire d’État également invité.

La plupart des anciens ministres ont accepté l’invitation et seront présents aux côtés du Président Emmanuel Macron, place du Trocadéro. Certains ont choisi de transmettre leurs places à leurs enfants, permettant ainsi à la jeune génération de participer à cette célébration sportive.

La cérémonie promet d’être un spectacle mémorable, avec des performances d’artistes ayant un lien fort avec Paris, bien que le programme détaillé reste en grande partie confidentiel. Le metteur en scène Thomas Joly a indiqué que même les artistes non francophones partagent une connexion spéciale avec la capitale française.

Conformément au protocole olympique, c’est le Président de la République qui aura l’honneur de déclarer officiellement l’ouverture des Jeux Olympiques, marquant ainsi le début de cette compétition internationale tant attendue.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche