Monde

Dans un village de Thaïlande, l’arrivée de réfugiés birmans ravive de mauvais souvenirs

La vie paisible d’un village reculé du nord de la Thaïlande a été chamboulée cette semaine par l’arrivée de réfugiés fuyant la Birmanie voisine, rappelant à ses habitants de l’ethnie Karen de mauvais souvenirs encore vivaces.

Hkara, 70 ans, dit avoir passé près de trente ans à aller et venir en traversant le fleuve Salouen, qui marque la frontière entre les deux pays, afin de fuir les attaques des militaires contre les rebelles dans l’Etat Karen, dans l’est de la Birmanie.

Elle a finalement décidé de s’installer dans le village thaïlandais de Mae Sam Laep il y a deux décennies, un choix plus sûr alors que son pays était encore sous le règne des militaires, qui a duré une cinquantaine d’années.

« Moi aussi, je suis venue de l’autre côté. Je me sens mal pour eux, je suis tellement triste », dit-elle.

Depuis le week-end dernier, la junte militaire mène des attaques quasi-quotidiennes contre des places-fortes de l’Union Nationale Karen (UNK), pour la première fois depuis une vingtaine d’années.

Quelque 7.000 personnes ont fui leurs villages à la suite de ces raids aériens. La moitié se terre dans la jungle et environ 3.000 autres ont traversé le fleuve pour se réfugier en Thaïlande.

Les autorités thaïlandaises ont renvoyé la plupart d’entre elles, tout en assurant qu’elles sont rentrées volontairement. Une poignée de réfugiés, blessés par des éclats d’obus, sont restés dans un petit hôpital local pour des soins.

Depuis le début des raids aériens, Hkara est collée à son téléphone pour suivre les nouvelles.

« Je savais que (les attaques) allaient arriver, à cause de mon expérience », ajoute-t-elle, soulignant qu’elle a supplié il y a deux semaines ses proches restés dans l’Etat Karen de s’éloigner des zones visées.

Raids aériens

L’UNK est l’un des plus importants groupes armés du pays, qui compte une myriade de factions ethniques insurgées. Engagée depuis des décennies dans des combats avec les militaires, elle avait critiqué le coup d’Etat du 1er février et la répression qui a fait plus de 500 morts depuis.

Cette formation a abrité des centaines d’opposants à la junte dans les territoires sous son contrôle, et s’est emparé le week-end dernier d’une base militaire, ce qui a poussé l’armée à mener des raids contre ses positions.

Les groupes Karen de défense des droits humains ont accusé la Thaïlande de forcer les réfugiés à rentrer en Birmanie, ce que Bangkok dément catégoriquement.

Sans vouloir se prononcer sur cette question, Tamu Nochi, un habitant du village de Mae Sam Laep, qui appartient lui aussi à l’ethnie Karen, dit qu’il compatit avec les réfugiés.

« Si les militaires en Birmanie étaient vraiment des gens bien, ces réfugiés n’auraient pas eu à quitter leurs maisons »,affirme cet homme de 75 ans.

Lui aussi a fui l’Etat Karen il y a trente ans, et tient aujourd’hui une petite épicerie sur l’unique rue du petit village bordée de commerces.

La majorité des habitants vivent dans des maisons de bois et de bambou dangereusement perchées sur le terrain boisé et escarpé surplombant le fleuve.

K’nyaw Paw, chef de l’Organisation des femmes Karen, affirme que la localité était par le passé un centre animé de commerce entre les habitants de l’Etat Karen et la Thaïlande.

« Je me souviens, quand j’étais petite, j’allais et je venais avec ma famille. C’était un lieu de commerce informel, beaucoup de Karens venaient vendre des affaires », dit-elle.

« Je ne veux pas mourir ici »

Vers le milieu des années 90, la junte a intensifié ses offensives en Etat Karen, poussant la plupart des habitants du côté birman de la frontière à se réfugier dans des camps en Thaïlande.

« Les gens qui sont restés (à Mae Sam Laep) se sont intégrés, ils ont construit un nouveau village, mais le commerce s’est réduit car il n’y avait plus de gens » vivant de l’autre côté du fleuve, a ajouté K’nyaw Paw.

Depuis le village, on peut voir un avant-poste militaire birman sur l’autre rive.

Sur le fleuve, des enfants jouent dans l’eau, d’autres se baignent ou lavent leurs vêtements, un spectacle idyllique et paisible, contrastant avec les raids aériens menés à quelques kilomètres de ce lieu.

Mais en dépit de sa nouvelle vie dans le village, Hkara rêve toujours de retourner, à travers la rivière, vers une Birmanie où son peuple serait en sécurité.

« Je ne veux pas mourir ici », dit-elle. « J’ai toujours dit que je voulais rentrer et mourir chez moi ».

Monde

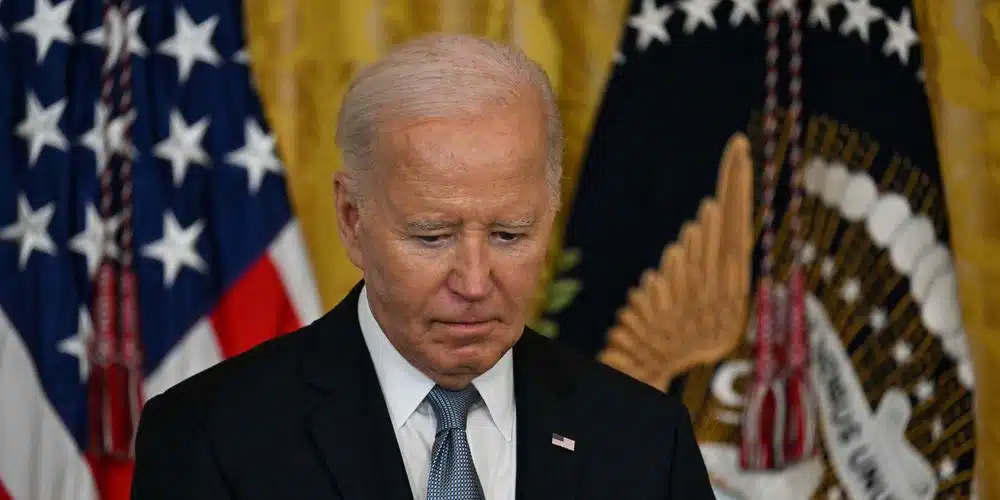

Présidentielle américaine : Joe Biden justifie pour la première fois les raisons de son retrait de la campagne

Joe Biden s’est exprimé en direct mercredi 24 juillet depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche. Il a révélé les raisons de son retrait de la présidentielle américaine et loué les compétences de Kamala Harris, sa vice-présidente, qui devrait le remplacer en tant que candidate démocrate pour la présidentielle.

Mercredi 24 juillet au soir, Joe Biden s’est exprimé en direct depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche. C’était sa première prise de parole depuis l’annonce de son retrait de la campagne de la présidentielle américaine, dimanche 21 juillet. « Ce bureau est sacré pour moi, mais j’aime mon pays bien plus encore », a déclaré Joe Biden dans son allocution d’une dizaine de minutes.

Joe Biden a assuré à ses citoyens que cela a été « l’honneur de sa vie » de « vous servir en tant que président des États-Unis ». Il a expliqué qu’il s’est retiré de la campagne électorale au nom de « la défense de la démocratie qui est en jeu et, je pense, plus importante que n’importe quel titre ». Depuis plusieurs semaines, l’état de santé de Joe Biden était dans le viseur de l’opinion publique, le camp démocrate et Donald Trump qui ne loupait aucune occasion de se moquer des lapsus du président américain.

Pour Joe Biden, « mon bilan en tant que président, mon leadership dans le monde, ma vision de l’avenir de l’Amérique, tout cela méritait un second mandat », mais il a aussi martelé que « rien, rien ne peut nous empêcher de sauver notre démocratie, y compris l’ambition personnelle ». Il assurera sa fonction présidentielle jusqu’aux élections du mois de novembre. « Au cours des six prochains mois (…), je continuerai à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civils », a-t-il ainsi expliqué.

« J’ai donc décidé que la meilleure façon d’aller de l’avant est de passer le flambeau à une nouvelle génération. C’est le meilleur moyen d’unifier notre nation », a ajouté Joe Biden. Il a aussi expliqué que « ces dernières semaines, il m’est apparu clairement que je devais unir mon parti » et qu’il était temps « d’avoir de nouvelles voix (…), des voix plus jeunes ».

Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden, est en bonne position pour devenir la candidate officielle du camp démocrate pour cette élection. Elle est « expérimentée, elle est forte, elle est compétente », a confié Joe Biden dans son allocution. Et d’ajouter : « elle a été une partenaire incroyable pour moi, une dirigeante pour notre pays. Maintenant, c’est à vous, le peuple américain, de choisir ».

Si Kamala Harris est la favorite et pour le moment la seule candidate qui a postulé pour remplacer Joe Biden, il faudra attendre le vote des délégués démocrates pour l’affirmer. Ils doivent voter entre le 1er et le 7 août. Kamala Harris poursuit donc sa campagne pour l’investiture du camp démocrate.

Monde

Gaza: 70 Palestiniens tués à Khan Younès selon le Hamas, des milliers fuient

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé lundi que 70 Palestiniens avaient été tués dans des opérations israéliennes à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, d’où des milliers de personnes ont fui dans la panique après un ordre d’évacuation militaire.

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas palestinien ne connaît pas de répit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé lundi à Washington où il doit prononcer mercredi un discours devant le Congrès. Il doit également rencontrer Joe Biden jeudi, a indiqué un haut responsable américain. Le président des États-Unis s’est engagé lundi à « continuer à travailler pour mettre fin à la guerre à Gaza ». Sa vice-présidente Kamala Harris, pressentie pour obtenir l’investiture du Parti démocrate à la présidentielle de novembre, rencontrera elle aussi Benjamin Netanyahu « cette semaine » à Washington, selon ses services.

En quittant Israël lundi, le Premier ministre israélien a estimé que sa visite était « très importante » à un moment de « grande incertitude politique », après la décision de Joe Biden de ne pas se représenter à l’élection de novembre. Principal allié et soutien militaire d’Israël, l’administration Biden s’était agacée ces derniers mois des conséquences de la riposte israélienne à l’attaque menée le 7 octobre en Israël par le Hamas palestinien, qui a déclenché la guerre à Gaza, insistant sur la protection des civils et l’entrée de l’aide humanitaire.

Dans la bande de Gaza, dévastée et assiégée par Israël depuis plus de neuf mois, l’offensive israélienne se poursuit contre le mouvement islamiste Hamas et d’autres groupes palestiniens, notamment dans des régions dont l’armée avait annoncé auparavant avoir repris le contrôle. Au moins 70 Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés dans des « attaques de l’occupation israélienne dans le gouvernorat de Khan Younès depuis ce matin et jusqu’à maintenant », a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement dirigé par le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

Contactée, l’armée n’a pas réagi dans l’immédiat. Mais dans un communiqué, elle a affirmé que son aviation et ses chars « avaient bombardé et éliminé des terroristes dans la région ». Devant l’hôpital Nasser de Khan Younès où morts et blessés ont été transportés, des scènes déchirantes ont lieu sous le regard impuissant des soignants: un homme brandit le cadavre d’un bébé en hurlant, une femme effondrée sous le chagrin se frappe la tête, des gens couverts de sang au regard hagard.

L’armée s’était retirée début avril de Khan Younès, la plus grande ville du sud du territoire palestinien, en disant y avoir achevé après des mois de bombardements intenses et de combats, ses opérations contre le Hamas, considéré comme terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël. Mais plus tôt lundi, elle a ordonné à la population de quitter à nouveau l’est de Khan Younès, en disant préparer une « opération contre les organisations terroristes » après des tirs de roquettes en direction d’Israël à partir de la zone.

« Nous étions heureux de préparer le petit-déjeuner », et soudain « les obus tombent, puis les tracts d’avertissement », raconte Hassan Qoudayh, qui a dû fuir avec sa famille comme des milliers d’autres personnes qui sont parties dans la panique. « Il y avait des martyrs dans les rues. Gaza est finie, Gaza est morte. Il ne reste rien, rien. Assez! », a-t-il lancé. Déplacé pour la quatrième fois, Youssef Abou Taimah n’en peut plus. « Nous allons vivre dans la rue! On est épuisés, on n’en peut plus de ces déplacements ».

Lundi soir, des frappes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza ont fait 12 morts dans la ville de Gaza et quatre dans le camp de Jabalia, selon le porte-parole officiel de la défense civile dans la bande de Gaza. Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d’Israël ont mené une attaque sanglante qui a entraîné la mort de 1.197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 116 sont toujours retenues à Gaza, dont 44 sont mortes, selon l’armée.

En riposte, Israël a lancé une offensive de grande envergure aérienne puis terrestre dans Gaza, qui a fait plus de 39.000 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Avec le Qatar et l’Égypte, Washington tente de relancer les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza associé à une libération d’otages. Une délégation israélienne est attendue jeudi à Doha, selon une source proche des pourparlers.

En soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza en proie à un désastre humanitaire et menacée de famine selon l’ONU, les rebelles houthis au Yémen et le Hezbollah libanais, des alliés du Hamas et de l’Iran, ennemi juré d’Israël, ont ouvert des fronts contre ce dernier pays. Samedi, au lendemain d’une attaque de drone meurtrière des Houthis contre Tel-Aviv, Israël a bombardé le port stratégique de Hodeida dans l’ouest du Yémen tenu par les rebelles, faisant six morts.

Monde

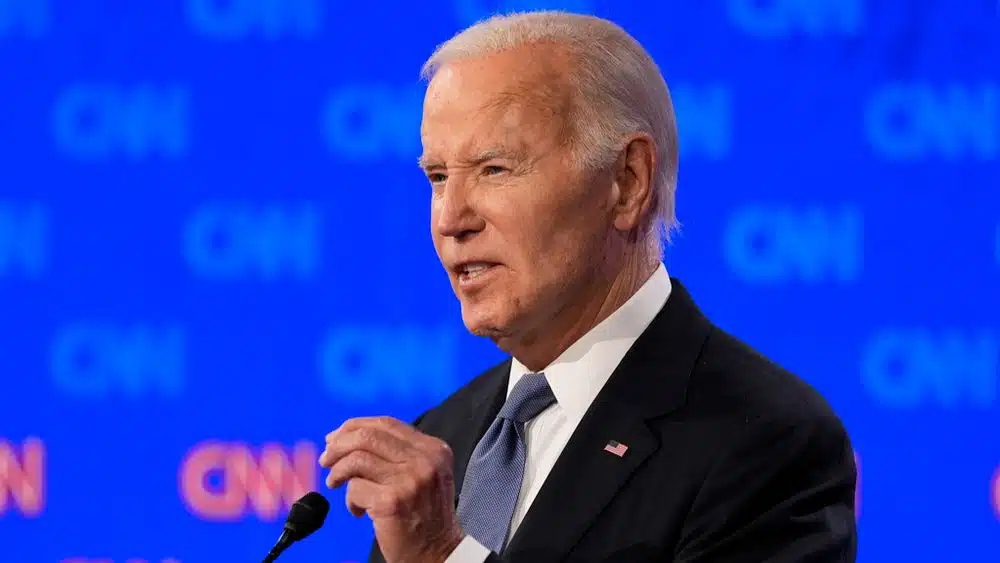

États-Unis : Joe Biden annonce le retrait de sa candidature

Coup de tonnerre sur la Maison Blanche: Joe Biden a annoncé dimanche renoncer à briguer un second mandat, sa vice-présidente Kamala Harris se disant prête à le remplacer pour « battre Trump » dans une campagne démocrate désormais plongée dans l’inconnu.

Après des semaines d’incertitudes, fragilisé par les doutes sur son acuité mentale, le président américain de 81 ans a annoncé jeter l’éponge très tard dans la campagne, à un mois de la convention qui aurait dû l’introniser candidat. « Je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’exercice de mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat », a déclaré M. Biden dans un communiqué. « Aujourd’hui je veux apporter mon soutien total et mon appui à Kamala pour être la candidate de notre parti cette année », a-t-il ajouté sur le réseau social X depuis sa villa balnéaire où il était confiné après avoir contracté le Covid.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Cette annonce choc, attendue malgré les dénégations répétées du principal intéressé, bouleverse une campagne qui a déjà connu de nombreux rebondissements, au premier rang desquels la tentative d’assassinat de Donald Trump le 13 juillet. Kamala Harris, première Afro-Américaine à avoir accédé à la vice-présidence, s’est déclarée dans la foulée prête à « remporter l’investiture » démocrate en vue de « battre Donald Trump ». Âgée de 59 ans, elle affiche une image de jeunesse face à Donald Trump, 78 ans, qui est sorti cette semaine renforcé de la convention d’investiture qui a vu le Parti républicain se mettre en ordre de marche derrière sa candidature.

Un événement qui bouleverse la stratégie du républicain. « Nous devons tout recommencer » a-t-il écrit sur son réseau social, taclant au passage Kamala Harris, qui sera « encore pire » que Joe Biden. Joe Biden a de son côté annoncé qu’il s’adresserait à la nation « plus tard cette semaine ». À New York, la nouvelle n’a pas fait l’unanimité auprès des électeurs. « C’était la bonne chose à faire pour lui », a réagi Gay Joseph. « Il a été poussé par le parti à quitter la course. Je n’étais pas d’accord », estime pour sa part Joanie Daidon, une autre habitante.

Se faisant l’écho des grandes figures de son parti, le chef républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson a appelé le président démocrate à « démissionner immédiatement ». Côté démocrate, où la pression sur le président n’a cessé de monter ces dernières semaines, les louanges continuent d’affluer, l’influent chef des démocrates au Sénat Chuck Schumer saluant par exemple un « grand patriote ». Autre ténor démocrate, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre américaine des représentants, a elle loué « l’un des présidents les plus importants de l’histoire américaine ».

Lors de la convention du Parti démocrate, mi-août à Chicago, le choix de Kamala Harris semble aujourd’hui très possible mais ne sera pas automatique pour autant. Elle a déjà reçu un autre appui de poids, l’ancien président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État, ayant annoncé dimanche leur soutien à Kamala Harris. Très vite, d’autres personnalités du parti démocrate ont annoncé qu’ils la soutenaient, parmi eux: l’ex-secrétaire d’État Américain, John Kerry, la figure de la gauche américaine, Alexandria Ocasio-Cortez et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était vu comme un possible rival.

Mais l’ex-président Barack Obama, l’une des personnalités démocrates les plus influentes, s’est contenté d’exprimer sa « confiance » dans son parti pour instaurer « un processus qui permettra l’émergence d’un candidat exceptionnel », sans mentionner Kamala Harris. Tout en estimant que Joe Biden était « convaincu que c’était la bonne (décision) pour l’Amérique », Barack Obama a mis en garde les démocrates qui vont « naviguer en terrain inconnu dans les jours à venir ».

Le dernier mot revient aux délégués du Parti démocrate, 3.900 personnes au profil très varié et pour la plupart complètement inconnues du grand public. Le processus de sélection sera « transparent et discipliné », a d’ailleurs promis dans un communiqué le chef du Parti démocrate Jaime Harrison. Le choix de Joe Biden a été salué par plusieurs dirigeants de pays alliés, de l’Australie à Israël, la Russie se disant elle « attentive » à la situation.

C’est la performance calamiteuse de Joe Biden lors de son débat le 27 juin avec Donald Trump qui a précipité les événements. Ce jour-là, c’est un président très affaibli qui est apparu devant les écrans de ses partisans consternés, ne parvenant parfois pas à finir ses phrases. Un spectacle douloureux qui a fait exploser au grand jour les doutes sur son âge, sur lesquels ses proches avaient tenté de maintenir un couvercle. Qui allait être le premier à dégainer pour lui demander d’arrêter là? Des élus démocrates relativement peu connus ont commencé jusqu’à atteindre des poids lourds du parti.

L’un après l’autre, craignant une victoire écrasante de Donald Trump, l’ont lâché, pour la plupart d’abord en privé. Les médias américains, citant des sources anonymes, ont ainsi affirmé que Barack Obama, Nancy Pelosi ou encore Chuck Schumer avaient fait part de leur inquiétude. Et les images d’un Joe Biden récemment testé positif au Covid-19, peinant à descendre la passerelle de son avion, n’ont fait qu’amplifier la nervosité de son camp. Pendant ce temps, Donald Trump, qui a miraculeusement échappé à des tirs pendant un meeting de campagne, semblait, lui, vivre un état de grâce, avec des victoires judiciaires et une consécration lors de la convention du Parti républicain.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche