Planète

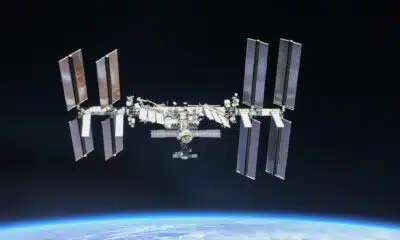

Planète : La nouvelle méga-fusée de la Nasa s’apprête à décoller vers la Lune

La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, devait décoller pour la première fois lundi depuis la Floride, pour une mission test de six semaines direction la Lune, cinquante ans après le dernier vol d’Apollo.

La mission Artémis 1 doit marquer le lancement du programme américain de retour sur la Lune, qui doit permettre à l’humanité d’ensuite atteindre Mars, à bord du même vaisseau.

La capsule Orion sera propulsée sans équipage jusqu’en orbite autour de la Lune, afin de vérifier que le véhicule est sûr pour de futurs astronautes –dont la première femme et la première personne de couleur qui marcheront sur la surface lunaire.

« Cette mission emporte les rêves et les espoirs de beaucoup de gens », a déclaré ce week-end le patron de la Nasa Bill Nelson avant d’ajouter: « Nous sommes dorénavant la génération Artémis ».

Le décollage doit avoir lieu à 08H33 (12H33 GMT) depuis l’aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy.

La météo est à 80% favorable pour un lancement à l’heure, au début de la fenêtre de tir qui s’étend sur deux heures. Du haut de ses 98 mètres, la fusée orange et blanche SLS ne pourra pas décoller en cas de pluie ou d’orages.

Ses réservoirs ont commencé à être remplis de carburant durant la nuit de dimanche à lundi, mais avec un retard d’environ une heure à cause d’un risque de foudre trop élevé au moment où ces opérations devaient normalement commencer.

Celles-ci devaient se poursuivre durant plusieurs heures, jusqu’à avoir rempli la fusée de plus de trois millions de litres d’hydrogène et d’oxygène liquides. La Nasa espérait rattraper ce retard par la suite.

Signe des temps, la première femme directrice de lancement à la Nasa, Charlie Blackwell-Thompson, donnera le « go » final. Les femmes représentent 30% des effectifs en salle de lancement –contre une seule à l’époque d’Apollo 11.

Deux minutes après le décollage, les propulseurs d’appoint retomberont dans l’Atlantique. Après huit minutes, l’étage principal se détachera à son tour. Puis, au bout d’environ 1h30, une dernière poussée de l’étage supérieur mettra la capsule sur le chemin de la Lune, qu’elle mettra plusieurs jours à atteindre.

Entre 100.000 et 200.000 personnes sont attendues pour assister au spectacle, dont la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris.

Record de distance

Outre la météo, des problèmes techniques pourraient entraîner le report du décollage jusqu’au dernier moment, ont prévenu les responsables de la Nasa, qui martèlent qu’il s’agit d’un vol test.

La prochaine date de décollage possible est le 2 septembre.

L’objectif principal de la mission est de tester le bouclier thermique de la capsule, qui reviendra dans l’atmosphère terrestre à près de 40.000 km/h, et une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil.

Au lieu d’astronautes, des mannequins ont pris place à bord, équipés de capteurs enregistrant vibrations et taux de radiations. Des microsatellites seront également déployés pour aller étudier la Lune, ou encore un astéroïde.

Des caméras embarquées permettront de suivre ce voyage de 42 jours au total.

La capsule s’aventurera jusqu’à 64.000 km derrière la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau habitable jusqu’ici.

Un échec complet de la mission serait dévastateur pour une fusée au budget faramineux (4,1 milliards par lancement, selon un audit public) et en retard de plusieurs années (commandée en 2010 par le Congrès américain pour une date initiale de décollage en 2017).

Vivre sur la Lune

« Ce que nous commençons avec ce décollage lundi n’est pas un sprint de court terme mais un marathon de longue durée, pour ramener le système solaire, et au-delà, dans notre sphère », a déclaré avec aplomb Bhavya Lal, administratrice associée à la Nasa.

Après cette première mission, Artémis 2 emportera en 2024 des astronautes jusqu’à la Lune, sans y atterrir. Un honneur réservé à l’équipage d’Artémis 3, en 2025 au plus tôt. La Nasa souhaite ensuite lancer environ une mission par an.

Le but: établir une présence humaine durable sur la Lune, avec la construction d’une station spatiale en orbite autour d’elle (Gateway), et d’une base à la surface.

Là, l’humanité doit apprendre à vivre dans l’espace lointain et développer toutes les technologies nécessaires à un aller-retour vers Mars.

Un voyage de plusieurs années qui pourrait avoir lieu « à la fin de la décennie 2030 », selon Bill Nelson.

Mais avant cela, se rendre sur la Lune est aussi stratégique, face aux ambitions de nations concurrentes, notamment la Chine.

« Nous voulons aller sur le pôle sud (de la Lune, NDLR), là où sont les ressources », notamment de l’eau sous forme de glace, a détaillé M. Nelson sur NBC. « Nous ne voulons pas que la Chine y aille et dise +c’est notre territoire+ », a-t-il dit.

Occitanie

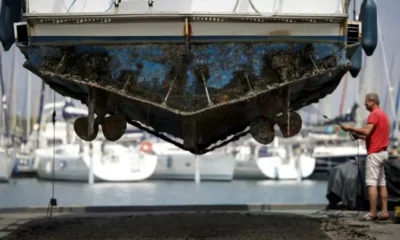

Planète : Le port de Leucate adopte une innovation écologique pour le nettoyage des bateaux

Dans le port de Leucate, les plaisanciers bénéficient désormais d’un système innovant de lavage de bateaux en circuit fermé, utilisant principalement de l’eau de mer, malgré les restrictions d’eau imposées par la sécheresse.

Les plaisanciers de Leucate peuvent désormais nettoyer leurs bateaux grâce à un dispositif innovant qui recycle l’eau utilisée. Cette solution permet de réduire la consommation d’eau douce, vitale en période de sécheresse. Le port a mis en place une cuve de 10.000 litres remplie en hiver, à partir de laquelle l’eau est pompée pour les nettoyages. L’eau utilisée est ensuite filtrée, dépolluée et réinjectée dans la cuve, permettant un fonctionnement en quasi-circuit fermé.

L’ingéniosité du système repose sur la compensation des pertes d’eau par évaporation, qui représentent environ 10% de la consommation totale. Ces pertes sont compensées par la récupération des eaux de pluie et un système de désalinisation de l’eau de mer. Ce dispositif, d’un coût de 170.000 euros, devrait permettre de réaliser environ 1.000 carénages annuels pour un port accueillant 1.500 bateaux.

Les autorités portuaires et les plaisanciers saluent cette innovation. Jean-Claude Pilon, un plaisancier de 79 ans venu spécialement du port de Canet-en-Roussillon, témoigne de la facilité retrouvée pour préparer son voilier pour l’été. Le maire de Leucate, Michel Py, souligne l’importance de cette initiative pour l’économie locale, fortement dépendante des activités de carénage.

Les niveaux des nappes phréatiques restant critiques, des solutions alternatives étaient nécessaires. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) confirme que les pluies printanières n’ont pas suffi à recharger les nappes. Ainsi, la nouvelle installation à Leucate, utilisant une quantité d’eau équivalente à celle d’une piscine de 25 mètres par an, représente une avancée majeure pour la gestion durable des ressources en eau.

L’initiative est également saluée par les experts en traitement des eaux usées. Christelle Wisniewski, professeur à l’université de Montpellier, apprécie la vision circulaire du projet tout en soulignant la nécessité de surveiller la consommation énergétique et la gestion des déchets. Rellumix, l’entreprise derrière le dispositif, assure que la consommation énergétique reste inférieure à 90 kWh par jour et que les polluants sont correctement traités.

Simon Popy, président de la branche Occitanie-Méditerranée de France Nature Environnement, voit dans cette initiative un exemple à suivre pour une consommation d’eau plus responsable. Il suggère également que les plaisanciers pourraient optimiser leur consommation en utilisant davantage d’eau de mer pour les équipements moins fragiles.

Le port de Canet-en-Roussillon, quant à lui, envisage d’adopter une approche similaire, combinant lavage à l’eau de mer et rinçage à l’eau douce. Ces pratiques innovantes montrent qu’il est possible de concilier activités nautiques et préservation des ressources en eau, ouvrant la voie à de nouvelles solutions écologiques pour les ports de la région.

Planète

Records de chaleur : juin 2024 devient le mois le plus chaud jamais mesuré

Sous l’effet des rejets de gaz à effet de serre de l’humanité, les records de températures mondiales continuent de tomber depuis plus d’un an : juin 2024 est devenu le mois de juin le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023.

Avec son cortège de canicules au Mexique, en Chine ou en Arabie saoudite, juin 2024 est le 13e mois consécutif à établir un record de température moyenne plus élevée que les mois équivalents, a annoncé lundi l’observatoire européen Copernicus. Cette série, alimentée par une surchauffe inédite des océans qui ont absorbé 90% de l’excès de chaleur provoqué par l’activité humaine, a entraîné une température moyenne mondiale sur les 12 derniers mois (juillet 2023 – juin 2024) jamais enregistrée, selon Copernicus.

Sur cette période, la température moyenne de la planète a été « 1,64°C au-dessus de la moyenne préindustrielle 1850-1900 », lorsque la déforestation et la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole n’avaient pas encore réchauffé le climat de la Terre. Juin 2024 est également « le 12e mois consécutif qui dépasse de 1,5°C les moyennes de l’ère préindustrielle », souligne Carlo Buontempo, directeur du service du changement climatique de Copernicus (C3S), dans un communiqué.

Ce seuil de 1,5°C est l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de 2015, signé par la quasi-totalité des pays. Une telle anomalie devrait toutefois être observée en moyenne sur plusieurs décennies pour considérer que le climat s’est stabilisé à +1,5°C. Le climat actuel est déjà réchauffé d’environ 1,2°C par rapport à 1850-1900, et le Giec, groupe d’experts climatiques mandatés par l’ONU, prévoit que le seuil de 1,5°C a une chance sur deux d’être atteint en moyenne dès les années 2030-2035, au rythme actuel des émissions dont le pic est attendu d’ici 2025.

En juin, pendant que le thermomètre était proche ou inférieur aux normales de saison (période 1991-2020) en France et en Europe de l’Ouest, une majorité de l’humanité a subi des températures supérieures, voire exceptionnelles. En Arabie saoudite, plus de 1 300 personnes sont mortes lors du pèlerinage de La Mecque, où le thermomètre a atteint jusqu’à 51,8°C dans la Grande Mosquée de la ville sainte de l’islam. En Grèce, l’Acropole a dû être fermée mi-juin, sous plus de 44°C. Le nord de la Chine, dont Pékin, a été écrasé sous plus de 40°C, tandis que le sud du pays subissait des inondations.

Le Kenya, l’Afghanistan et la France ont aussi connu des inondations catastrophiques, autre phénomène accentué dans le monde par le réchauffement climatique, qui augmente l’humidité maximum dans l’air et donc l’intensité potentielle des pluies. Aux États-Unis et au Mexique, la vague de chaleur mortelle fin mai et début juin a été rendue 35 fois plus probable par le changement climatique, a estimé le réseau scientifique de référence World Weather Attribution (WWA).

Sur le front des incendies, juin a conclu en Amazonie, où sévit une sécheresse historique, le pire premier semestre depuis 20 ans et la « situation d’urgence » a été décrétée dans le Mato Grosso do Sul, au Brésil. Autre conséquence des canicules, les populations des Balkans, du Pakistan ou d’Égypte, ont souffert d’importantes coupures d’électricité, synonymes d’arrêt des indispensables ventilateurs, climatiseurs ou réfrigérateurs.

Avec l’arrivée prévue d’ici la fin de l’année du phénomène climatique cyclique La Niña, synonyme de températures mondiales plus fraîches, « on peut s’attendre à ce que la température mondiale diminue ces prochains mois », a déclaré Julien Nicolas, scientifique du C3S. La température mondiale de la fin 2024 dépendra en grande partie de l’évolution de la chaleur des océans, qui recouvrent 70% de la planète et dont la température de l’eau en surface se maintient très nettement au-dessus de toutes les annales depuis plus d’un an.

La chaleur hors norme à la surface de l’Atlantique nord a ainsi renforcé la puissance de Beryl, un ouragan exceptionnel qui a dévasté les Antilles début juillet. « Si ces températures record persistent, en dépit d’un développement de La Niña, 2024 pourrait être plus chaude que 2023 », l’année la plus chaude jamais mesurée, « mais il est trop tôt pour le dire, » selon Julien Nicolas.

Planète

Planète : L’Amazonie connaît son pire début d’année en vingt ans en matière d’incendies

Le premier semestre de 2024 marque une triste étape pour l’Amazonie avec un record de 13.489 foyers d’incendie, le pire chiffre depuis deux décennies. Cette hausse, exacerbée par une sécheresse historique, soulève des inquiétudes environnementales majeures malgré une réduction notable de la déforestation sous l’administration de Luiz Inacio Lula da Silva.

Le Brésil fait face à une situation préoccupante avec 13.489 foyers d’incendie enregistrés en Amazonie au cours des six premiers mois de l’année, selon les données de l’Institut brésilien de recherches spatiales (INPE). Ce chiffre est le plus élevé depuis 2004 et surpasse largement les 8.344 foyers de l’année précédente. Les experts attribuent cette augmentation dramatique à une sécheresse historique qui rend la végétation exceptionnellement vulnérable aux feux.

Paradoxalement, cette période a également vu une réduction significative de la déforestation. Entre janvier et juin, l’Amazonie a perdu 1.525 km² de forêts, soit une baisse de 42 % par rapport aux 2.649 km² déboisés durant le premier semestre 2023. Cette tendance positive est attribuée aux efforts du gouvernement de Lula, qui s’est engagé à éliminer la déforestation illégale d’ici 2030.

Cependant, la situation reste complexe. Romulo Batista de Greenpeace explique que si le changement climatique joue un rôle dans la multiplication des feux, la majorité des incendies sont d’origine humaine, souvent liés à l’agriculture sur brûlis. Le manque de précipitations a accentué le stress hydrique des biomes, rendant les écosystèmes brésiliens plus susceptibles aux incendies.

La crise ne se limite pas à l’Amazonie. Le Pantanal, plus grande zone humide du monde, a connu une explosion de foyers d’incendie, avec une augmentation de 2018 % par rapport à l’année précédente. Le seul mois de juin a vu 2.639 départs de feu, un chiffre six fois supérieur au précédent record. Face à cette urgence, l’État du Mato Grosso a déclaré l’état d’urgence et mobilisé des renforts de pompiers.

Le Cerrado, autre biome riche en biodiversité, n’est pas épargné, enregistrant presque autant de foyers d’incendie que l’Amazonie, avec 13.229 départs recensés. Ce chiffre dépasse le record établi en 2007, illustrant l’ampleur de la crise environnementale que traverse le Brésil.

Malgré les efforts de préservation et les engagements gouvernementaux, la combinaison des facteurs climatiques et des pratiques humaines continue de menacer gravement les écosystèmes vitaux du Brésil, soulignant l’urgence d’une action coordonnée et durable.

-

CultureEn Ligne 2 mois

Francois Commeinhes achète pour 1,5M€ de statues malgré l’endettement de Sète Agglopôle

-

ThauEn Ligne 2 mois

Sète Agglopôle : le recours à un emprunt de 4M€ confirme la mauvaise gestion financière

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sous les charmes de Sète, la détresse des ménages oubliés dans des logements insalubres

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : Découvrez « 7 Colis », la vente au kilo de colis perdus pour les amateurs de surprises

-

Balaruc-les-BainsEn Ligne 2 mois

Balaruc-les-Bains : Deux résidents obtiennent l’annulation d’un permis de construire

-

MarseillanEn Ligne 2 mois

Marseillan : La justice annule un permis de construire dans la bande littorale des cent mètres

-

ThauEn Ligne 1 mois

Thau : Deux chauffeurs contrôlés positifs aux stupéfiants suspendus

-

SèteEn Ligne 2 mois

Sète : la justice annule à nouveau un permis de construire dans le quartier Corniche