Monde

La Finlande dévoile ses abris high-tech, modèle de résilience pour l’Europe

Face aux tensions géopolitiques, Helsinki exporte son savoir-faire en matière de protection civile, mariant utilité quotidienne et sécurité maximale.

Sous les rues d’Helsinki, un réseau impressionnant d’installations souterraines sert à la fois de lieux de loisirs et de refuges ultramodernes en cas de conflit. Ces structures polyvalentes, capables d’accueillir près de 90% de la population nationale, attirent désormais l’attention des partenaires européens soucieux de renforcer leur propre dispositif de défense passive.

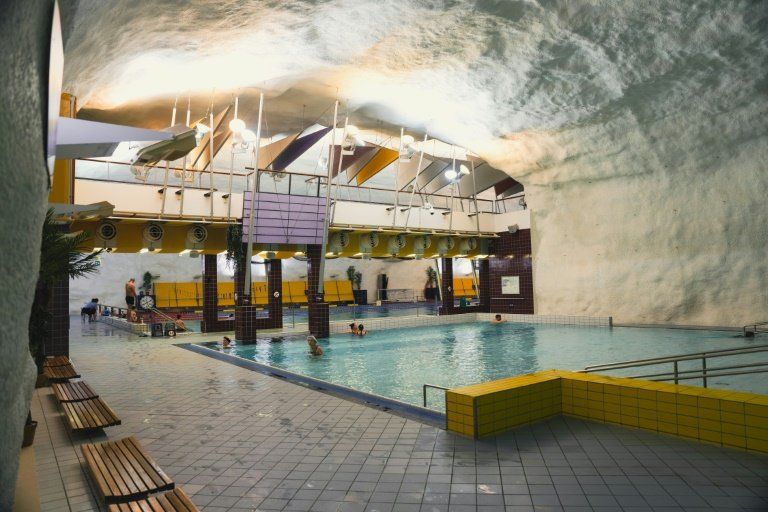

Le parc aquatique Itäkeskus illustre parfaitement cette double fonction. Niché dans les profondeurs granitiques de la capitale finlandaise, ce complexe sportif peut être converti en 72 heures en un abri antiaérien pour 3 800 personnes. Des systèmes ingénieux permettent de vider les bassins et de déployer des équipements de survie, faisant de cet espace un exemple unique au monde de flexibilité sécuritaire.

Cette approche proactive s’inscrit dans une tradition vieille de huit décennies. Dès 1939, après les premières attaques soviétiques, le pays scandinave a érigé la protection civile en priorité nationale. Aujourd’hui, la législation impose systématiquement l’intégration d’abris dans les nouveaux bâtiments de plus de 1 200 m². Les plus vastes d’entre eux, comme le site Merihaka, combinent infrastructures récréatives (terrains de sport, salles de fitness) et normes de protection contre les armes chimiques ou les explosions.

L’expertise finlandaise en matière de résilience nationale dépasse désormais les frontières. Plusieurs délégations étrangères, dont des représentants ukrainiens et danois, ont récemment visité ces installations pour s’en inspirer. Cette notoriété s’explique par une philosophie globale : impliquer chaque citoyen dans la sécurité collective, via un service militaire étendu et des infrastructures accessibles en permanence.

Avec un budget défense en hausse (3% du PIB d’ici 2029) et 900 000 réservistes entraînés, la Finlande incarne une nouvelle forme de dissuasion, où la protection des civils complète la puissance militaire. Un modèle qui résonne particulièrement en Europe de l’Est, où les États réévaluent leur vulnérabilité face aux menaces contemporaines.

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 1 mois

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 1 moisBalaruc-le-Vieux : le passé judiciaire d’Aurélien Évangélisti interroge sa candidature

-

FrontignanEn Ligne 1 mois

FrontignanEn Ligne 1 moisFrontignan : la DGS de la ville était actionnaire du local avant sa vente et sa transformation en mosquée

-

SèteEn Ligne 4 semaines

SèteEn Ligne 4 semainesSète : Laura Seguin fait carton plein à son meeting, la dynamique de victoire est lancée

-

SèteEn Ligne 1 mois

SèteEn Ligne 1 moisSète : Pascal Pintre a financé le magazine de Laurent Blondiau avec Blue Invest

-

SèteEn Ligne 3 semaines

SèteEn Ligne 3 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

SèteEn Ligne 1 mois

SèteEn Ligne 1 moisSète : Sébastien Denaja (PS) présente deux projets structurants pour l’Île de Thau

-

SèteEn Ligne 4 semaines

SèteEn Ligne 4 semainesSète : Sébastien Pacull propose de transformer le Casino en pôle santé

-

GigeanEn Ligne 3 semaines

GigeanEn Ligne 3 semainesGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme