Économie

Énergie : la facture de gaz augmentera de 11,7 % au 1er juillet

Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la facture annuelle du gaz passera de 1 060 à 1 184 euros dès le 1er juillet.

C’est une tendance qui va directement impacter le portefeuille des Français. Le prix du gaz va nettement augmenter dans l’Hexagone à partir du 1er juillet et s’établira à 129,20 euros par mégawattheure (MWh) TTC en moyenne pour les consommateurs. « Cela représente 13,50 euros de plus qu’en juin par MWh, soit une hausse de + 11,7 % », précise Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui fixe et actualise chaque mois le prix repère en fonction des cours du marché.

« Mais attention, cela fait suite à une série de baisses successives ces derniers mois et on ne revient pas à un niveau aussi élevé qu’en janvier », a tenu à souligner Emmanuelle Wargon. Comme l’explique l’ancienne ministre chargée du Logement, cette hausse des tarifs est la conséquence d’un rebond des cours et surtout d’une revalorisation du tarif des réseaux de distribution.

Selon le CRE, la facture annuelle moyenne d’un ménage français concernant le gaz devrait passer de 1 060 euros à 1 184 euros. Elle s’élevait à 1 227 euros au mois de janvier. Depuis plusieurs semaines, certains fournisseurs comme EDF et Engie ont informé leurs clients qu’ils allaient répercuter la hausse sur leurs factures. De son côté, TotalEnergies a affirmé qu’il la répercutera sur les offres indexées, mais pas sur celles à prix fixe.

-

SèteEn Ligne 3 semaines

SèteEn Ligne 3 semainesSète : Laura Seguin fait carton plein à son meeting, la dynamique de victoire est lancée

-

SèteEn Ligne 3 semaines

SèteEn Ligne 3 semainesSète : Sébastien Pacull propose de transformer le Casino en pôle santé

-

SèteEn Ligne 2 semaines

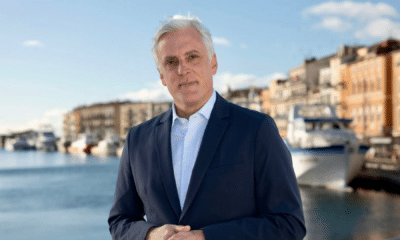

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo inaugure sa permanence et précise les axes de son projet municipal

-

GigeanEn Ligne 2 semaines

GigeanEn Ligne 2 semainesGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

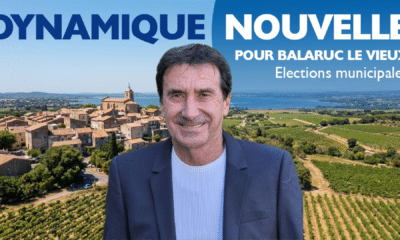

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : le candidat Cédric Delapierre détaille ses engagements pour la commune

-

ThauEn Ligne 1 semaine

ThauEn Ligne 1 semaineSète Agglopôle Méditerranée : les vœux 2026 annulés sur fond de crise conchylicole