Économie

Les ports sud-américains en guerre contre la montée des eaux

Face à la furie croissante de l’océan Pacifique, les infrastructures côtières multiplient les travaux de protection pour éviter des paralysies coûteuses.

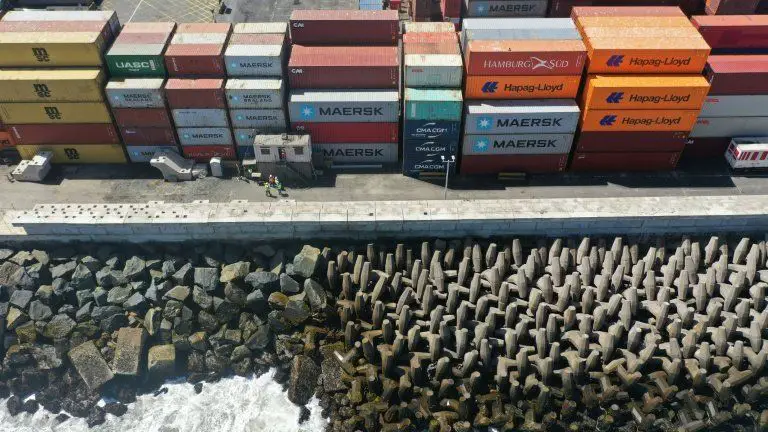

Le port chilien de San Antonio, troisième hub maritime du Pacifique sud-américain, ressemble à un chantier géant. Des blocs de béton de vingt tonnes s’empilent pour renforcer une digue centenaire, ultime rempart contre des vagues toujours plus violentes. À l’approche de l’hiver austral, les ouvriers s’activent pour achever ces travaux avant que l’océan ne redouble de puissance.

Ce scénario se répète le long des côtes chiliennes, péruviennes et équatoriennes, où les installations portuaires subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. La hausse des températures océaniques et l’élévation du niveau de la mer génèrent des houles plus fréquentes et plus destructrices, perturbant gravement l’activité économique. En 2021, San Antonio a dû fermer 74 jours, contre seulement neuf jours treize ans plus tôt.

Les enjeux sont colossaux. Chaque journée d’immobilisation coûte entre 80 000 et 150 000 dollars aux armateurs, sans compter les retards en cascade sur les chaînes logistiques. Les vagues ont même commencé à envahir les zones opérationnelles, menaçant la sécurité des dockers. Pour y remédier, le port a engagé 11 millions de dollars dans la modernisation de sa digue. Une moitié du brise-lames, désormais équipé de blocs concaves capables de dévier la force des vagues, a déjà été rénovée.

Plus au nord, le port péruvien de Callao, pourtant protégé par une jetée monumentale et deux îles naturelles, a dû suspendre ses activités pendant dix jours fin 2024. Même constat en Équateur, où le port de Manta, autrefois épargné, subit désormais plusieurs fermetures annuelles.

Face à cette nouvelle donne climatique, les autorités portuaires n’ont d’autre choix que d’investir massivement. Le futur mégaport de Chancay, au Pérou, intègre déjà une digue de trois kilomètres dans sa conception. Une course contre la montre s’engage pour adapter ces infrastructures vitales, alors que les scientifiques prévoient une aggravation du phénomène dans les prochaines décennies.

-

FrontignanEn Ligne 3 semaines

FrontignanEn Ligne 3 semainesFrontignan : la DGS de la ville était actionnaire du local avant sa vente et sa transformation en mosquée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Laura Seguin fait carton plein à son meeting, la dynamique de victoire est lancée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Pacull propose de transformer le Casino en pôle santé

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo inaugure sa permanence et précise les axes de son projet municipal

-

GigeanEn Ligne 1 semaine

GigeanEn Ligne 1 semaineGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : le candidat Cédric Delapierre détaille ses engagements pour la commune

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements