News

De la scène et des bretzels: des étrangers se mettent à l’alsacien

**L’alsacien séduit les étrangers : une langue régionale qui fait des émules**

_À Strasbourg, des comédiens venus des quatre coins du monde se lancent dans l’apprentissage de l’alsacien, un dialecte local qui attire de plus en plus d’adeptes. Entre intégration et passion pour la culture régionale, cette initiative témoigne d’un engouement inattendu._

Dans la banlieue strasbourgeoise, à Schiltigheim, une troupe de théâtre composée d’artistes originaires du Liban, de Palestine, du Mexique, des États-Unis ou encore du Japon s’est mise à l’alsacien. Leur objectif ? Monter sur scène pour interpréter une adaptation dialectale de la célèbre comédie *Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?* (en alsacien : *Was han m’r em liewe gott gemacht*). Pour Bashar Badwan, un jeune Palestinien de 23 ans, incarner le rôle d’Abderazak Ben Assem est une manière de s’intégrer dans sa région d’adoption. « La meilleure façon de s’intégrer, c’est la langue », confie-t-il. Christ Fadel, un étudiant libanais de 25 ans, partage cette vision. Tous deux ont appris leurs premiers mots d’alsacien dans un café associatif, *Au coin des kneckes* (des gosses), où Sabine Lapp dispense des cours hebdomadaires, dans une ambiance conviviale mêlant bières et bretzels.

À l’université de Strasbourg, l’alsacien attire également un public varié. Pascale Erhart, responsable du département de dialectologie alsacienne et mosellane, observe deux profils principaux : des Alsaciens souhaitant renouer avec leurs racines et des étrangers curieux de découvrir cette langue régionale. Parmi ces derniers, les Japonais sont particulièrement nombreux, suivis par les Sud-Américains. Disuke Sakumoto, un étudiant en phonétique de 25 ans originaire de Kyoto, en est un exemple frappant. Après avoir passé une partie de son enfance en Alsace, il s’est lancé dans l’apprentissage de l’alsacien il y a sept ans. « Indirectement, je soutiens ceux qui essaient de préserver cette langue », explique-t-il. Il a même collaboré à la traduction en japonais d’un recueil de haïkus écrits en alsacien.

Pourtant, l’alsacien reste une langue menacée. Selon une étude récente, seulement 46 % des Alsaciens se déclarent dialectophones, un chiffre en baisse constante depuis vingt ans. La transmission intergénérationnelle s’effrite, et l’enseignement de l’alsacien à l’école reste limité. Pascale Erhart déplore une « ambiguïté tenace » entre le dialecte et l’allemand, souvent confondus dans les discours officiels. Malgré cela, l’alsacien conserve une place particulière dans le cœur des habitants, notamment chez les personnes âgées. Sabine Lapp, qui enseigne cette langue, souligne que dans les unités Alzheimer, par exemple, c’est souvent l’alsacien qui resurgit lorsque la mémoire fait défaut.

Face à ce déclin, la Collectivité européenne d’Alsace a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir le bilinguisme, désignant 2025 comme « l’année du bilinguisme ». Parmi les projets figurent une application pour apprendre l’alsacien et des événements culturels visant à renforcer l’identité linguistique de la région. Une manière de redonner vie à une langue qui, malgré les défis, continue de séduire bien au-delà des frontières de l’Alsace.

-

SèteEn Ligne 1 semaine

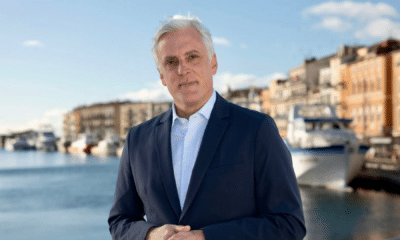

SèteEn Ligne 1 semaineSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

GigeanEn Ligne 1 semaine

GigeanEn Ligne 1 semaineGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

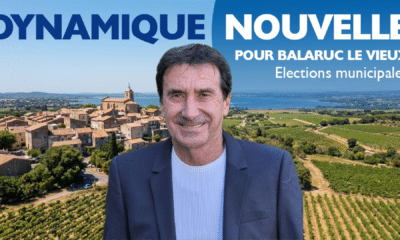

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements

-

ThauEn Ligne 6 jours

ThauEn Ligne 6 joursSète Agglopôle Méditerranée : les vœux 2026 annulés sur fond de crise conchylicole

-

FrontignanEn Ligne 5 jours

FrontignanEn Ligne 5 joursFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo mise sur la cantine à 1€ pour les familles

-

FrontignanEn Ligne 5 jours

FrontignanEn Ligne 5 joursFrontignan : sécurité 24h sur 24, le projet sécurité porté par Cédric Delapierre

-

SèteEn Ligne 1 jour

SèteEn Ligne 1 jourSète : le Parti Animaliste entre officiellement dans la bataille municipale

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 1 jour

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 1 jourBalaruc-le-Vieux : Fabienne Battinelli présente sa candidature et son projet communal