News

Vivre sa transidentité en milieu rural, un parcours semé d’embûches

En France, les personnes transgenres des campagnes font face à un isolement accru, entre manque de structures adaptées et regards pesants. Leur quotidien, souvent méconnu, révèle des défis uniques et des résiliences remarquables.

Dans les zones rurales françaises, être transgenre signifie souvent affronter un isolement profond et des obstacles multiples. Valérie Montchalin, une femme transgenre de 52 ans originaire de Saint-Victor-Malescours, un village de 700 habitants, en sait quelque chose. Après avoir longtemps caché son identité, elle a dû faire face au rejet de certains proches et à l’absence d’invitation aux événements communautaires. Son histoire, comme celle de nombreux autres, illustre les difficultés spécifiques rencontrées loin des grandes villes.

Dès son plus jeune âge, Valérie a ressenti un malaise profond, sans pouvoir l’exprimer. « À six ou sept ans, je me sentais mal, mais je n’avais pas les mots pour le dire. Si j’en avais parlé à ma mère, j’aurais reçu une gifle », confie-t-elle. Elle a suivi le chemin tracé par les attentes sociales : un métier de maçon, un mariage, deux enfants. Pourtant, cette vie ne correspondait pas à ce qu’elle était vraiment. Ce n’est qu’à 48 ans qu’elle a osé se confier à ses proches et entamer sa transition.

Aujourd’hui, Valérie se rend à Saint-Étienne pour son suivi médical. Elle a laissé pousser ses cheveux, fréquente les esthéticiennes et assume pleinement sa féminité. Ses employés, initialement choqués, l’ont finalement acceptée. Mais son parcours, bien que personnel, reflète une réalité partagée par de nombreuses personnes transgenres en milieu rural.

En France, on estime entre 20 000 et 60 000 le nombre de personnes transgenres, selon un rapport remis au ministère de la Santé en 2022. Pourtant, leur visibilité reste faible, surtout dans les campagnes. Virginie Le Corre, sociologue au laboratoire LinCS de Strasbourg, souligne que « les personnes trans sont encore loin d’être représentées politiquement et socialement ».

Le manque de structures adaptées et la méconnaissance des enjeux liés à la transidentité aggravent la situation. Maud Karinthi, gynécologue spécialisée à Clermont-Ferrand, constate que ses patients ruraux doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder à des soins. « Le rejet dans leur communauté et l’isolement sont des problèmes récurrents », explique-t-elle.

Pour Valentin, un homme transgenre de 25 ans, la campagne a été synonyme de silence et de solitude. « On ne peut pas en parler, et il n’y a aucun accès à l’information », témoigne-t-il. Ce n’est qu’à 18 ans, grâce à internet, qu’il a découvert l’existence des personnes transgenres et compris son propre mal-être. « Ça a changé ma vie », affirme-t-il, tout en préférant garder l’anonymat par crainte des répercussions professionnelles.

Inès, 29 ans, non-binaire, vit dans une station de ski savoyarde de 1 000 habitants. Elle n’a pas fait son coming-out, redoutant de ne pas être comprise. « La non-binarité ne renvoie à rien de concret pour les gens ici », explique-t-elle. Pourtant, elle rêve d’un monde où elle pourrait vivre pleinement son identité sans craindre les jugements.

Les parcours médicaux sont également semés d’embûches. Isaac Douhet, un homme transgenre de 25 ans, a dû se rendre à Clermont-Ferrand pour une mammectomie et devra faire quatre heures de route pour une phalloplastie à Lyon. Armelle, 22 ans, employée dans une fromagerie, effectue des allers-retours entre Aurillac et Clermont-Ferrand pour son suivi médical.

Malgré ces défis, certains trouvent des espaces de réconfort. Isaac, installé à Clermont-Ferrand, apprécie de pouvoir se fondre dans la foule et accéder plus facilement à des structures comme le centre « 25 Gisèle Halimi ». D’autres, comme Saraph, une personne non-binaire de 29 ans, militent pour une meilleure visibilité en milieu rural à travers des podcasts comme « Horizons queer ».

Pourtant, des signes d’espoir émergent. Virginie Le Corre note une « nouvelle ruralité » où des associations se développent, portées par des personnes venues des villes. Les jeunes générations, connectées et informées, refusent de se cacher et revendiquent leur identité avec fierté.

Dermot Duchossois, un homme transgenre de 23 ans, incarne cette évolution. Auxiliaire de vie à Pionsat, un village de 1 000 habitants, il a été bien accepté par sa communauté, à l’exception de son ancien employeur. « Je ne me suis jamais senti jugé ici », confie-t-il.

Ces récits, bien que variés, montrent une chose : vivre sa transidentité à la campagne reste un défi, mais des chemins vers l’acceptation et la reconnaissance se dessinent lentement.

-

SèteEn Ligne 2 semaines

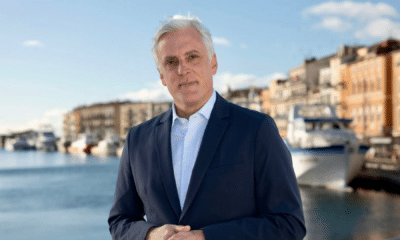

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

GigeanEn Ligne 1 semaine

GigeanEn Ligne 1 semaineGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

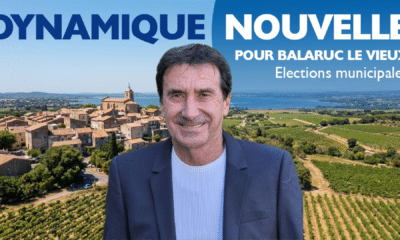

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements

-

ThauEn Ligne 6 jours

ThauEn Ligne 6 joursSète Agglopôle Méditerranée : les vœux 2026 annulés sur fond de crise conchylicole

-

FrontignanEn Ligne 6 jours

FrontignanEn Ligne 6 joursFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo mise sur la cantine à 1€ pour les familles

-

FrontignanEn Ligne 5 jours

FrontignanEn Ligne 5 joursFrontignan : sécurité 24h sur 24, le projet sécurité porté par Cédric Delapierre

-

SèteEn Ligne 2 jours

SèteEn Ligne 2 joursSète : le Parti Animaliste entre officiellement dans la bataille municipale

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 jours

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 joursBalaruc-le-Vieux : Fabienne Battinelli présente sa candidature et son projet communal