Monde

La diplomatie 2.0 ou l’art des coups de fil entre dirigeants

Les échanges directs entre chefs d’État se multiplient, redéfinissant les règles traditionnelles de la négociation internationale.

Le paysage diplomatique mondial vit une mutation inédite. Les conversations téléphoniques entre dirigeants, autrefois rares et minutieusement préparées, se sont transformées en échanges fréquents et spontanés. Cette évolution s’accélère depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, où il privilégie les contacts directs pour tenter de résoudre la crise ukrainienne.

Les appels se succèdent entre Washington, Paris, Kiev et Moscou, créant un réseau de discussions informelles mais stratégiques. Le président français échange presque quotidiennement avec ses homologues américain et ukrainien, tandis que Londres reste également en boucle. Cette pratique, qui marginalise parfois les diplomates traditionnels, illustre une tendance plus large vers une gouvernance plus personnalisée et réactive.

Les smartphones jouent un rôle clé dans cette dynamique. Les messageries sécurisées et les appels impromptus permettent des résolutions rapides, comme l’a montré Volodymyr Zelensky dès le début de la guerre en Ukraine. Des problèmes logistiques ont pu être réglés en temps réel grâce à des discussions directes avec des alliés européens.

Mais cette méthode comporte des risques. L’absence de compte-rendu systématique et la marginalisation des conseillers peuvent créer des déséquilibres d’information. Certains experts craignent notamment les manœuvres de Vladimir Poutine, susceptible de profiter de dialogues non encadrés pour influencer son interlocuteur.

Si cette approche facilite la réactivité, elle reste réservée à un cercle restreint de dirigeants. Les canaux officiels persistent pour les échanges les plus sensibles, comme en témoignent les récentes discussions entre Moscou et Washington.

Enfin, la question de la sécurité des communications demeure cruciale. L’utilisation de plateformes cryptées n’empêche pas les fuites potentielles, comme l’a révélé un récent incident impliquant des responsables américains.

Cette nouvelle ère diplomatique, marquée par la rapidité et l’informel, redessine les équilibres du pouvoir. Reste à savoir si elle favorisera la stabilité ou accentuera les risques d’improvisation stratégique.

-

FrontignanEn Ligne 3 semaines

FrontignanEn Ligne 3 semainesFrontignan : la DGS de la ville était actionnaire du local avant sa vente et sa transformation en mosquée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Laura Seguin fait carton plein à son meeting, la dynamique de victoire est lancée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Pacull propose de transformer le Casino en pôle santé

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo inaugure sa permanence et précise les axes de son projet municipal

-

GigeanEn Ligne 1 semaine

GigeanEn Ligne 1 semaineGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : le candidat Cédric Delapierre détaille ses engagements pour la commune

-

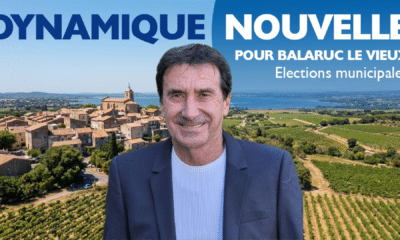

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements