Planète

Mystère sur les plages : l’hécatombe silencieuse des oiseaux marins

Chaque hiver, des centaines d’oiseaux s’échouent sans vie sur le littoral atlantique. Un phénomène récurrent aux origines multiples qui alerte scientifiques et défenseurs de l’environnement.

Le spectacle est désolant : des guillemots, des fous de Bassan ou encore des mouettes tridactyles gisent immobiles sur le sable, victimes d’une mortalité massive qui se répète année après année. Rien qu’en 2023, plus de 800 cadavres ont été recensés sur les côtes françaises, un chiffre bien en deçà des 42 000 individus dénombrés en 2014 lors d’un épisode particulièrement dramatique, mais qui soulève de sérieuses interrogations.

Plusieurs facteurs expliqueraient ces disparitions. La pollution aux hydrocarbures figure parmi les principales causes : près de la moitié des oiseaux examinés présentent des traces de résidus pétroliers sur leur plumage. Ces substances réduisent l’imperméabilité de leurs plumes, les exposant à une mort par hypothermie. Les déchets plastiques, bien que moins fréquents, aggravent également le phénomène.

Les conditions météorologiques extrêmes jouent aussi un rôle déterminant. Les tempêtes, de plus en plus violentes avec le dérèglement climatique, perturbent l’accès à la nourriture et épuisent les jeunes spécimens encore inexpérimentés. Résultat : de nombreux oiseaux sont retrouvés en état de maigreur critique, leur poids chutant parfois de 25 % sous la normale.

D’autres menaces pèsent sur ces espèces fragilisées. La grippe aviaire a décimé des colonies entières de fous de Bassan, tandis que les activités humaines – surpêche, filets dérivants ou projets éoliens offshore – perturbent leurs habitats et leurs trajets migratoires. Autant de défis qui rendent leur survie incertaine dans un environnement de plus en plus hostile.

Face à ce constat, des programmes de surveillance comme Life SeaBil mobilisent scientifiques et bénévoles pour mieux comprendre ces mortalités massives. Chaque découverte fait l’objet d’un protocole rigoureux : localisation, état de conservation, analyses en laboratoire. Une démarche essentielle pour évaluer l’impact des pollutions et anticiper les futures crises écologiques.

La répétition de ces épisodes souligne l’urgence d’agir. Si les causes sont multiples, toutes pointent vers une dégradation accélérée des écosystèmes marins. Sans mesures fortes, ces échouages pourraient devenir le symptôme d’un déséquilibre bien plus profond.

-

FrontignanEn Ligne 3 semaines

FrontignanEn Ligne 3 semainesFrontignan : la DGS de la ville était actionnaire du local avant sa vente et sa transformation en mosquée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Laura Seguin fait carton plein à son meeting, la dynamique de victoire est lancée

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Pacull propose de transformer le Casino en pôle santé

-

SèteEn Ligne 2 semaines

SèteEn Ligne 2 semainesSète : Sébastien Denaja dévoile ses mesures pour la sécurité et la tranquillité publique

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : Thibaut Cléret Villagordo inaugure sa permanence et précise les axes de son projet municipal

-

GigeanEn Ligne 1 semaine

GigeanEn Ligne 1 semaineGigean : Marcel Stoecklin, à défaut de projet, le soupçon comme programme

-

FrontignanEn Ligne 2 semaines

FrontignanEn Ligne 2 semainesFrontignan : le candidat Cédric Delapierre détaille ses engagements pour la commune

-

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semaines

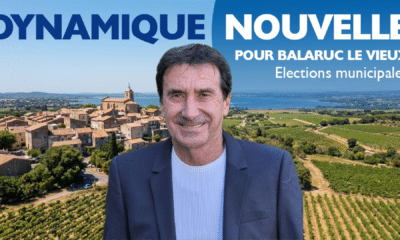

Balaruc-le-VieuxEn Ligne 2 semainesBalaruc-le-Vieux : José Llinares officialise sa candidature et dévoile un programme en 12 engagements